盆腔积液是女性常见的妇科问题,不少女性在体检时会发现这一情况,由此产生诸多担忧,这个要怎么治疗?

盆腔积液是怎么引起的?

提起盆腔积液,很多女性都存在认知误区。事实上,它可分为生理性和病理性两种。

生理性积液:量少(通常深度<1cm),是腹膜分泌用于润滑脏器的少量液体,或在排卵期、月经后期少量渗出,身体会自行吸收,无需任何治疗。

病理性积液:量较多或持续存在,多是盆腔存在炎性渗出的结果,是身体发出的“求救信号”。

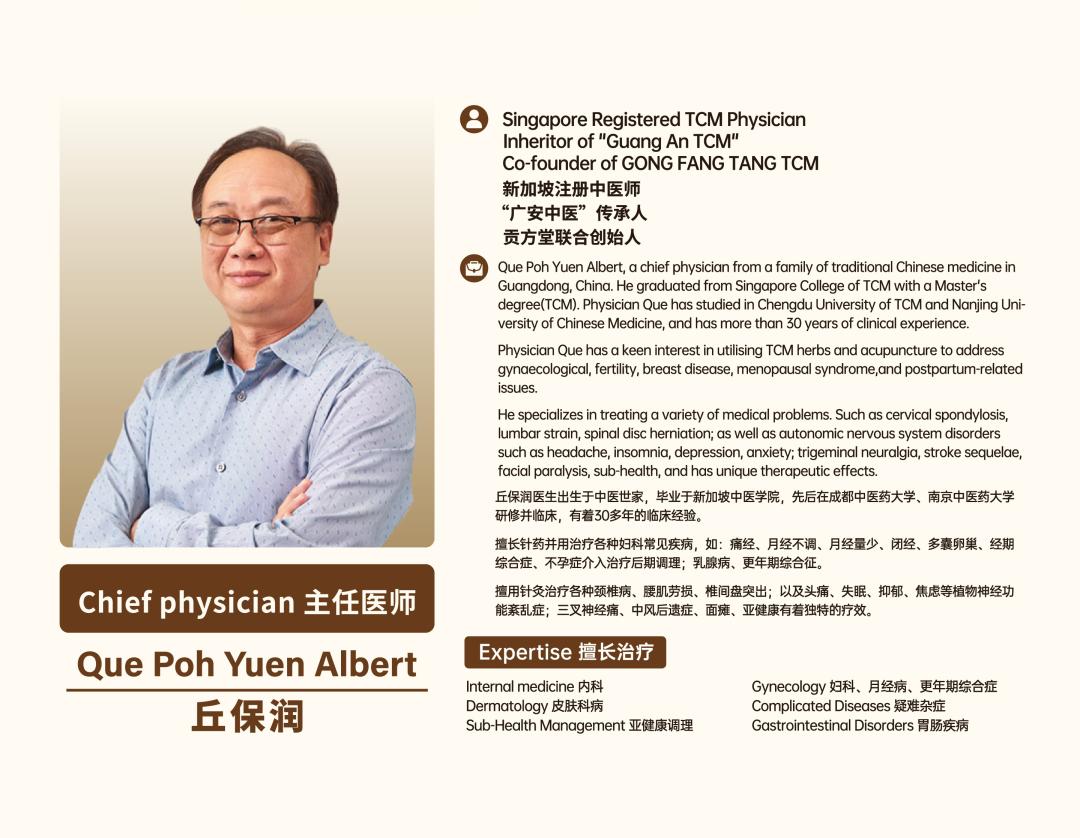

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润解释道,西医认为病理性盆腔积液多由盆腔炎、附件炎、子宫内膜异位症、宫外孕、肿瘤等疾病引起。而在中医理论中,它属于“带下病”、“妇人腹痛”、“癥瘕”等范畴。

丘医师指出,正常人体气血津液应运行通畅。一旦脏腑功能失调,通道堵塞,水湿、瘀血等病理产物就会积聚成“浊液”,下注胞宫,形成积液。其根源主要在于以下几点。

气滞血瘀(最常见):情绪压力大、长期郁闷烦躁(肝气郁结),导致气机运行不畅。“气为血之帅”,气停则血停,血液运行无力而成瘀血。瘀血阻滞,影响水液代谢,湿与瘀互结,便形成积液。此类积液多伴有明显的刺痛、胀痛,痛处固定。

湿热下注:感受外界湿热之邪,或嗜食辛辣油腻,体内酿生湿热。湿热之邪具有“浊腻、趋下”的特性,容易侵犯盆腔,损伤任带二脉,导致带下异常,炎性渗出增多。

寒湿凝滞:素体阳虚,或经期产后贪凉饮冷、淋雨涉水,寒湿邪气客于胞宫。寒主收引凝滞,会使气血凝结,水湿不化,停聚在下焦。

盆腔积液的常见症状是什么?

下腹部坠胀疼痛:最主要的症状,多为双侧或一侧隐痛、钝痛或刺痛,劳累、性生活后及月经期加重。

腰骶部酸痛:感觉腰部沉重发凉,久站或久坐后尤为明显。

白带异常:白带量明显增多,色黄或黄绿,质地粘稠甚至如脓,或带有异味。

月经失调:可出现月经量增多、经期延长、痛经加剧。

全身症状:急性期可能伴有低热、乏力;慢性期则多见神疲乏力、四肢不温。

盆腔积液中医怎么治疗消除?

针对临床上最常见的气滞血瘀型盆腔积液,丘保润老中医首推清代名医王清任的膈下逐瘀汤。此方是治疗瘀血积于膈下(泛指上腹部,广义可涵盖盆腔)的专方,其立意在于“以通为补,以消为用”,通过强力疏通气血来消除病理产物。

膈下逐瘀汤由灵脂、当归、川芎、桃仁、丹皮、赤芍、乌药、元胡、甘草、香附、红花、枳壳组成。

活血化瘀组合(攻坚主力):桃仁、红花、赤芍、丹皮、五灵脂、枳壳这几味药协同作用,能强力破除盆腔内的陈旧瘀血,改善局部血液循环,为炎症吸收和新血再生创造条件。

行气止痛组合(开路先锋):川芎、乌药、延胡索、香附是行气良药。“气行则血行”,它们能疏解肝郁,畅通气机,气机一通,瘀血才更容易被化开,疼痛也随之缓解。

调和诸药(后勤保障):当归活血补血,使活血而不伤血;甘草调和诸药,缓急止痛。

全方共奏活血化瘀、行气止痛之效,犹如一支精准的“清道夫”队伍,深入盆腔,将瘀滞的“死水”活化,恢复气血的正常流动,从而从根本消除积液产生的环境。

医案

患者:田女士,32岁。

主诉:“反复下腹隐痛、腰骶酸胀3年”B超提示盆腔积液深度约2.8cm。自述疼痛在心情烦躁和月经前加剧,经色暗紫有血块,平时情绪低落,常感胸闷。

初诊:舌质暗紫,边有瘀点,脉弦涩。

辨证: 气滞血瘀型盆腔积液。

开方:膈下逐瘀汤加减(加入柴胡加强疏肝,薏苡仁利湿)。

结果:用药一周感觉腹痛明显减轻,心情舒畅许多。治疗三周后复查B超,盆腔积液减少至0.6cm。后续继续以疏肝健脾中药调理巩固一个月,诸症悉平,随访半年未复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。