头痛、偏头痛、顽固性头痛……很多人都深受其扰,轻则影响日常工作与生活,重则让人坐立难安。

头痛是什么原因引起的?

头痛,这个看似普通的症状,几乎是现代人的“标配”。压力大、熬夜、吹空调、看手机……无数个生活细节都可能成为引爆头痛的导火索。在很多人的认知里,头痛就是吃片止痛药了事。但中医认为,“不通则痛,不荣则痛”,头痛是经络气血运行失常的直接表现。

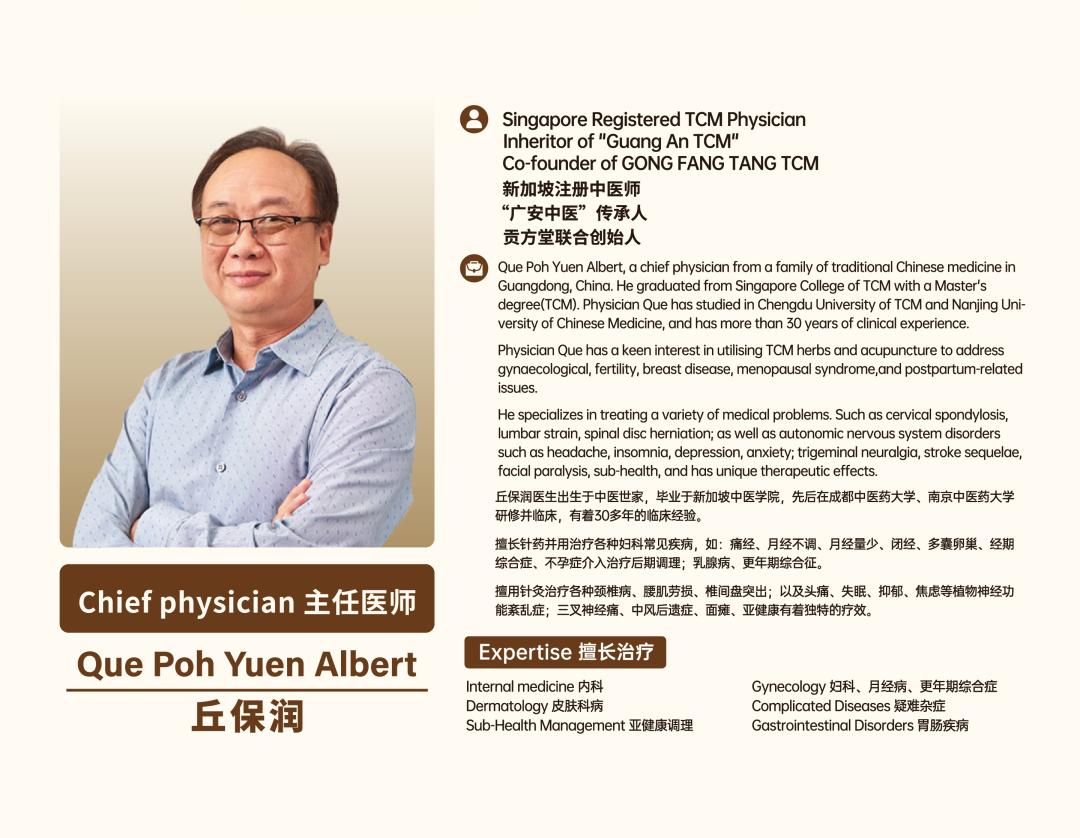

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润指出,头痛的原因复杂多样,主要可分为外感和内伤两大类。

外感头痛:多由风、寒、湿、热等“外邪”侵袭所致。比如,吹风后头痛,是“风邪”作祟;淋雨后头痛加重,是“寒湿”困住了头部的阳气。这类头痛通常起病急,痛势剧烈。

内伤头痛:则与肝、脾、肾等脏腑功能失调关系密切。

肝阳上亢:压力大、爱生气的人,容易导致肝火过旺,气血向上冲撞,引发头胀痛,尤其是太阳穴附近。

气血亏虚:思虑过度、脾胃虚弱的人,气血生成不足,无法充分滋养脑部,就会产生空空的、隐隐的虚痛。

瘀血阻络:头部受过外伤,或久病入络,气血运行不畅形成瘀血,其痛感如针刺,位置固定不移。

头痛中医怎么治疗?

丘保润医师称,面对如此复杂的病因,中医讲究“辨证论治”,而非一概而论。其中,对于风邪头痛(外感头痛中最常见的一种),有一个传承千年的经典名方效果卓著——那就是川芎茶调散。

这个方子出自宋代《太平惠民和剂局方》,是治疗风邪头痛的“祖方”。它的核心思路是疏风邪、清头目、止疼痛。

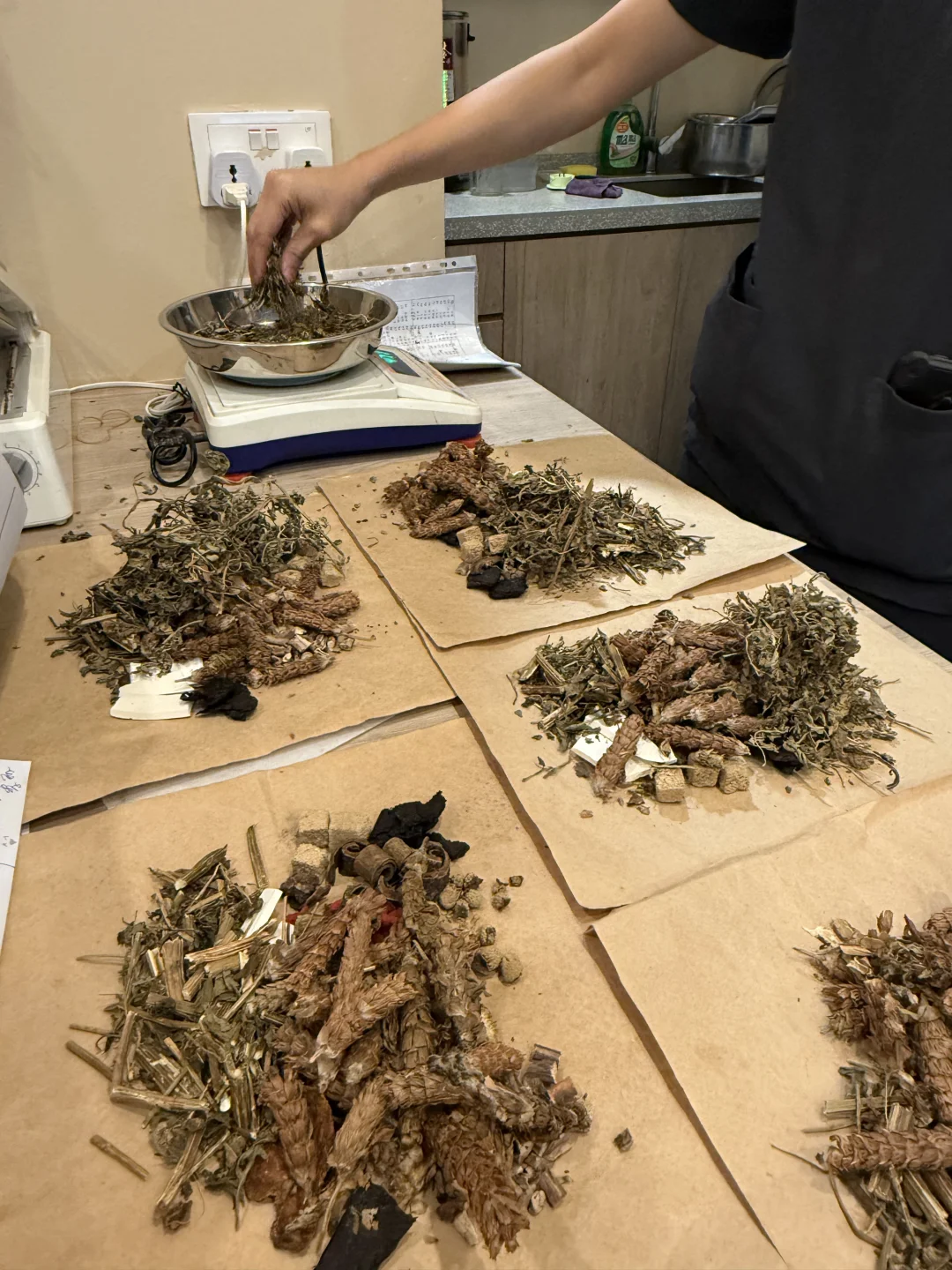

川芎茶调散由川芎、白芷、羌活、 细辛、 防风、荆芥、 薄荷、甘草8味药组成。

方中川芎性味辛温,用量较重,善于祛风活血而止头痛,长于治少阳、厥阴经头痛(头顶或两侧痛),并为诸经头痛之要药,为君药。薄荷、荆芥轻而上行,善能疏风止痛,并能清利头目,为臣药。羌活、白芷均能疏风止痛,其中羌活长于治太阳经头痛(后脑牵连项痛);白芷长于治阳明经头痛(前额及眉心痛);细辛散寒止痛,并长于治少阴经头痛;防风辛散上部风邪,上述诸药协助君、臣药以增强疏风止痛之效,均为佐药。炙甘草益气和中,调和诸药。

川芎茶调散主要用于治疗风寒头痛

1、感冒头痛之风邪为患者;

2、长期偏头痛,遇寒加剧者;

3、神经性头痛而头目昏重者;

4、慢性鼻炎之头痛;

5、女性经前期或经期之头痛。

双剑合璧:古方+针灸,1+1>2的根治性疗法

然而对于缠绵不愈的慢性头痛,单靠药物有时力有未逮。丘保润医师强调,中药内服配合针灸治疗,才是根治头痛的“黄金组合”。

针灸能直接作用于经络和穴位,具有疏通经络、调和气血、扶正祛邪的即时效应。对于头痛,医师常取百会、风池、太阳、合谷、太冲等穴位。

针刺风池穴可祛风散寒,有效缓解因吹风感冒引起的颈项僵痛和头痛。

针刺太冲穴能引上亢的肝火下行,对于压力大导致的胀痛、跳痛有奇效。

艾灸百会穴则能提升阳气,对气血亏虚引起的头晕隐痛有很好的补益作用。

中药治其内,针灸治其外。内服川芎茶调散从体内根本调理,驱逐病邪;外部针灸直接刺激经络,快速缓解症状,调整气血运行的大环境。两者结合,标本兼治,往往能起到事半功倍的效果,让头痛不再轻易复发。

医案

患者:陈女士,38岁。

主诉:患有顽固性偏头痛6年,每逢劳累、紧张或天气变化时必发作,右侧太阳穴如电钻般疼痛,伴有恶心感。多年来依赖强效止痛药,但效果越来越差。且月经期头痛加剧。

初诊:舌苔薄白,脉浮。

判断。风邪袭络,兼有肝血瘀滞。

开方:以川芎茶调散为基础方,加入丹参、赤芍等增强活血化瘀之功,并佐以菊花平肝清热。每日一剂。

针灸:每周治疗2次,主要取穴右侧太阳、风池、率谷(局部取穴),左手合谷(远端取穴,面口合谷收),双足太冲(疏肝理气),以及三阴交(活血调经)。

结果:一周后,陈女士即感头部轻松大半。连续治疗3周后,期间虽有一次轻微预兆,但并未发展成严重头痛;一个月后,陈女士的头痛发作频率从每月4-5次降至几乎为零,月经期也安然度过。她欣喜地表示,终于摆脱了止痛药的束缚。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。