每个月那几天,痛到冷汗涔涔、直不起腰?红糖姜茶喝了一杯又一杯,却依然被疼痛折磨?别再被“偏方”误导了!

痛经真正的救星不是红糖姜茶

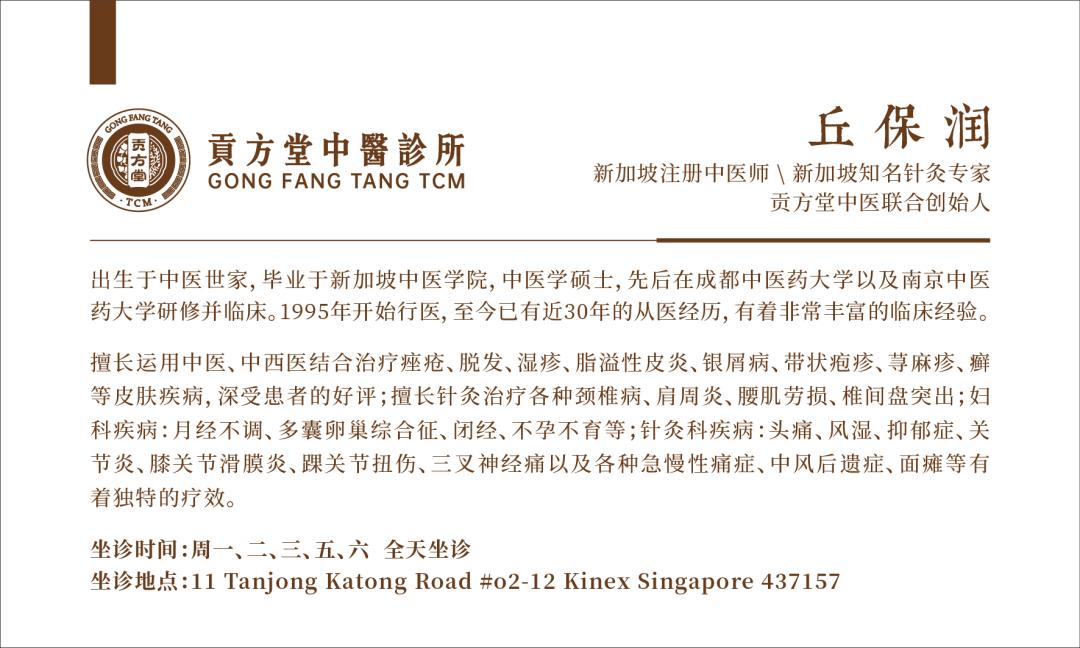

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润坦言,红糖姜茶作为民间流传甚广的“痛经安慰剂”,其温热属性对于体质偏寒、受凉后诱发的轻度痛经,确实能带来一定程度的舒缓。它能温中散寒,促进局部血液循环,带来短暂的舒适感。

然而,丘医师强调:红糖姜茶的作用层次相对较浅。它更像是在疼痛的河流下游“筑堤”,暂时缓解水势(症状),却无法真正解决导致河水泛滥(痛经)的上游根本问题。对于大部分复杂、反复发作的痛经,尤其是中医辨证属气血虚弱、肝郁气滞或瘀血阻滞严重者,红糖姜茶往往力不从心,效果有限且短暂。

痛经根源探秘:不止于“寒”,更在于“不通”

丘保润医师从中医理论出发,精辟剖析了痛经的深层病机:

寒凝血瘀(最常见): 经前或经期贪凉饮冷、冒雨涉水,或素体阳虚,导致寒邪内侵胞宫。寒性收引凝滞,使血脉运行不畅,经血凝结成瘀,“不通则痛”。表现为小腹冷痛拒按、得热痛减、经量少色黯有块、四肢不温。

气血虚弱: 脾胃虚弱、生化不足,或久病耗伤气血,导致冲任气血亏虚。经期气血下注冲任,胞宫失于濡养,“不荣则痛”。表现为小腹隐痛、喜揉喜按、经量少色淡质稀、面色苍白、神疲乏力。

肝郁气滞: 情志抑郁不畅,肝气郁结,疏泄失常,气机阻滞冲任胞宫,导致血行不畅,“不通则痛”。表现为经前或经期小腹胀痛、连及胸胁、经行不畅、色黯红有块、烦躁易怒。

临床所见,痛经往往虚实夹杂,多种病因病机交织。单一地“驱寒”(如红糖姜茶)无法解决瘀血、气血亏虚或气滞等核心问题,治标难治本。

痛经中医怎么调理能根治?

针对痛经的核心病机,丘保润医师推崇温经汤来治疗效果好,该方出自中医经典《金匮要略》。她介绍,此方被誉为“妇科调经第一方”,其精妙之处在于它并非一味地“温”或“补”,而是“温通并行,气血双调,攻补兼施”,直击痛经“不通”与“不荣”的核心病机。

温经汤由吴茱萸、麦冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏组成。

温经散寒:以吴茱萸、桂枝、生姜温通经脉,驱散胞宫寒邪。

养血活血:以当归、川芎、芍药(白芍或赤芍)补血养血,活血化瘀,使瘀血去新血生。

益气养阴:以人参、甘草补益中气,麦冬滋养阴液,阿胶补血止血,气血双补,濡养胞宫。

调畅冲任:丹皮清虚热并活血,半夏降逆和胃,共同调和冲任气血。

温经汤的强大,在于其系统性调理。它既能驱散引起瘀滞的寒邪(治标),又能补足亏虚的气血(治本),同时疏通瘀阻的脉络(打通通路)。如同为干涸淤塞的河道(胞宫)清理淤泥(瘀血)、引入活水(气血)、并维持适宜的温度(温煦),使其恢复畅通和生机。这才是解决反复痛经的根本之道。

医案

患者:章女士,27岁。

主诉:痛经多年,经期延长10+天。

病史:经期第1、2天左下腹痛剧,经期延长10+天,伴腹泻,4次/日,手足冰冷,经前10天神疲,下腹闷痛。寐可,纳可。

初诊:舌质紫苔薄黄,脉弦细。

既往史:无特殊。

月经史:14岁, 5-10/26天,量中,痛经。

诊断:痛经(阳虚血瘀证)。

治法:温经散寒,活血止痛。

开方:温经汤。

服药:川芎5g,当归6g,香附9g,元胡15g,丹参15g,炒白芍15g,甘草5g,桂枝5g,党参15g,小茴香5g,威灵仙15g,茯苓15g,山药15g。

用法:一日一剂,一剂熬两次,早晚饭后服。

二诊:服上方后腹泻、肢冷好转,现已届经期,效不更方,继续以上方加减治疗。

结果:连续调理三个月后,痛经基本消失,经期也正常了。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。