小腹冷痛、坠胀,甚至恶心呕吐、冷汗淋漓,只能蜷缩在床上——这不是矫情,而是无数女性正在经历的“痛经”折磨。

痛经是什么原因导致的?

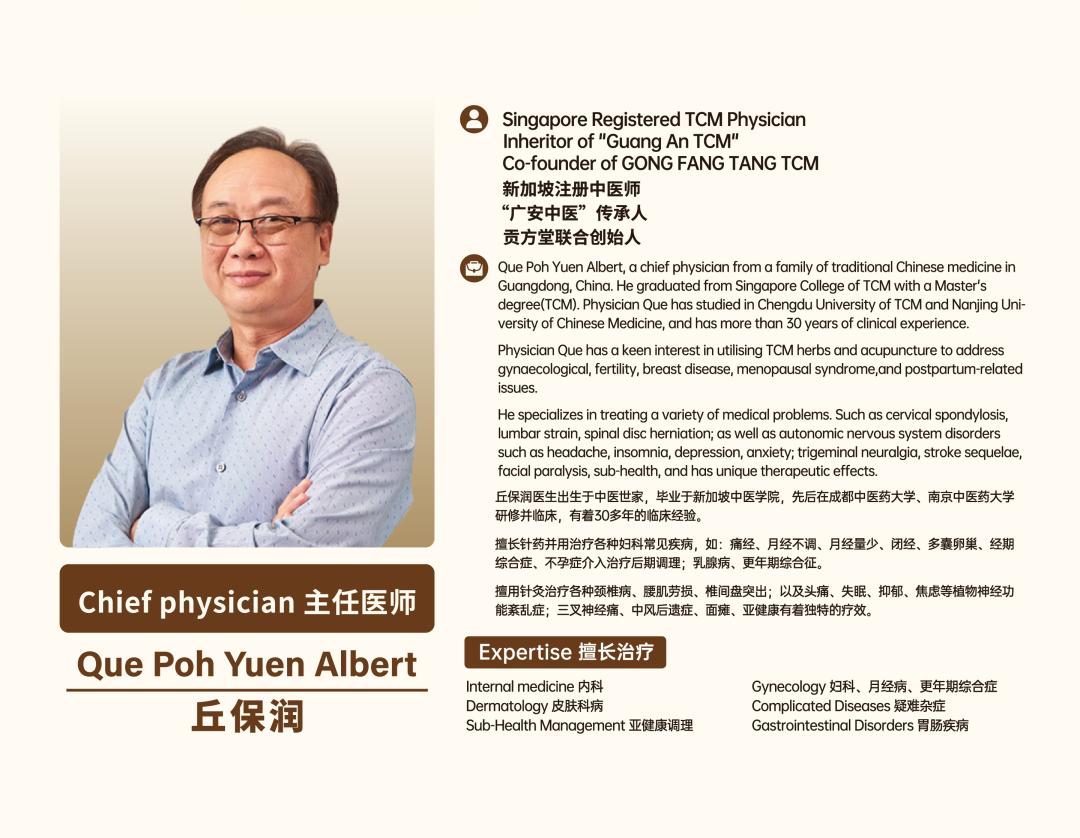

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润表示,中医将痛经称为“经行腹痛”,核心病机多与“寒”“瘀”“虚”相关,结合现代女性的生活习惯,主要有以下 4 类常见诱因。

寒邪侵袭,气血凝滞:夏天贪凉吃冰饮、吹空调,冬天穿得单薄,或经期淋雨、碰冷水,寒邪容易侵入子宫。寒主收引,会导致子宫气血运行不畅,经血凝滞成块,不通则痛,引发小腹冷痛、得热则减。

气滞血瘀,脉络不通:工作压力大、情绪焦虑易怒,或长期熬夜、作息紊乱,容易导致肝气郁结。气行则血行,气滞则血瘀,瘀血阻滞子宫脉络,经期气血排泄不畅,就会出现小腹刺痛、经血量少且有血块。

气血亏虚,失于濡养:长期节食减肥、营养不良,或产后、大病后调理不当,会导致气血不足。子宫缺乏气血滋养,经期更显虚弱,就会出现小腹隐隐作痛、喜按,还伴随乏力、面色苍白、月经量少等症状。

肝肾不足,胞宫失养:先天体质虚弱,或长期劳累、熬夜耗伤肝肾,会导致肝肾亏虚。肝肾为冲任二脉之本,肝肾不足则冲任失调,胞宫失养,经期容易出现小腹绵绵作痛,还可能伴随腰酸腿软、头晕耳鸣。

痛经中医怎么调理根治?

“很多女性痛经时会吃止痛药应急,但只能暂时缓解疼痛,无法解决根本问题,还可能产生依赖性。” 丘保润老中医强调,痛经中最常见的类型是 “寒凝血瘀型”,这类患者多有怕冷、小腹冷痛、经血有块等症状,她临床常用经典方剂温经汤为患者调理。温经汤出自《金匮要略》,具有温经散寒、养血祛瘀的功效,既能驱散子宫寒气,又能疏通气血瘀滞,从根源上改善痛经。

温经汤由吴茱萸、麦冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏组成。

方中吴茱萸、桂枝温经散寒、通利血脉,能快速驱散子宫内的寒气,缓解小腹冷痛;

当归、白芍、川芎养血活血、调经止痛,改善气血亏虚,疏通子宫脉络,减少经血血块;

阿胶、麦冬滋阴补血、润燥生津,防止温燥药物耗伤阴血,同时滋养子宫;

丹皮活血散瘀、清热凉血,既能辅助化瘀,又能平衡方中温燥药的药性;

人参、甘草益气健脾、调和诸药,增强身体抵抗力,为气血生成提供动力;

生姜、半夏温中和胃、降逆止呕,缓解痛经时可能伴随的恶心、呕吐等不适。

诸药合用,完美体现了 “温则散其寒,补则固其虚,通则去其瘀” 的治疗原则,不仅能有效治疗痛经,更能从根本上改善虚寒体质,调理月经周期。

加减妙用:比如寒气偏重者可加艾叶、小茴香,瘀血明显者可加桃仁、红花,气血亏虚严重者可加黄芪、熟地。

医案

患者:赵女士,28岁,

主诉:受痛经困扰10年。从18岁初潮后就开始痛经,每次经期前 1-2 天开始小腹冷痛,经期第一天疼痛最剧烈,甚至痛到呕吐、冒冷汗,无法正常上班。经血颜色暗,有大量血块,热敷小腹后疼痛会稍有缓解。期间试过喝红糖姜茶、贴暖宫贴,效果都不明显,每次只能靠止痛药勉强撑过经期。

初诊:舌苔白腻、脉沉紧,怕冷明显,小腹冷痛拒按,经血有块。

辨证:寒凝血瘀证。

治以:温经散寒、化瘀止痛。

方用:温经汤为基础进行加减。吴茱萸 10g、桂枝 8g、当归 12g、白芍 15g、川芎 8g、阿胶 10g(烊化)、麦冬 10g、丹皮 8g、人参 6g、甘草 6g、生姜 3 片、半夏 8g,加艾叶 6g 增强温经散寒,加桃仁 8g 强化活血化瘀;

用法:于经前 7 天开始服用,每日 1 剂,水煎服,分早晚两次温服,经期继续服用至疼痛缓解。

医嘱:经期避免吃生冷食物、碰冷水,注意小腹保暖,每天用温水泡脚 10 分钟,保持情绪稳定,避免过度劳累。

调理效果:

服用 5 天后:小腹冷痛感明显减轻,不再像之前那样冰凉;

经期第一天:疼痛程度大幅缓解,无需服用止痛药,仅轻微腹胀,经血血块减少;

调理 1 个周期(经前 7 天 + 经期 5 天)后:痛经基本消失,经血颜色恢复正常,血块极少,经期能正常上课。后续坚持调理 2 个周期,随访半年,痛经未再复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。