妇科炎症是不少女性的难言之隐,下面瘙痒、白带异常、腥臭味、下腹坠胀等症状,不仅影响日常生活,还可能反复纠缠。

妇科炎症是什么原因引起的?

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润指出,现代女性妇科炎症高发且易反复,环境潮湿、饮食辛辣肥甘、情绪压力大、作息不规律等因素,都容易导致湿热邪气内生,或外感湿热之邪(如经期、产后胞脉空虚时感染)。这些湿热之邪循经下注,蕴结于胞宫、阴户、带脉,是引发多种妇科炎症(如阴道炎、宫颈炎、盆腔炎等)的罪魁祸首。

湿热下注型妇科炎症的典型表现:

带下异常:量多、色黄(或黄绿如脓)、质粘稠、气味腥臭。

局部不适:外阴及阴道瘙痒难忍、灼热疼痛,坐卧不安。

伴随症状:小便短赤、频急涩痛,小腹或腰骶部胀痛、坠胀感,口苦口粘,舌质红,苔黄腻,脉滑数或濡数。

丘保润医师强调:“很多女性一有炎症就依赖洗液或抗生素,虽能暂时缓解症状,却未能清除体内湿热之‘根’,导致反复发作,甚至菌群失调。中医治疗重在‘治病求本’,通过清利湿热、调理内环境,才能有效祛除病根,减少复发。”

妇科炎症中医怎么调理?

针对妇科炎症中最常见的湿热下注型(表现为带下量多、色黄或黄绿、质粘稠或如豆渣、气味臭秽、外阴瘙痒灼热、小便短黄、口苦口干、舌红苔黄腻),丘保润医师特别推荐了中医妇科调治带下病的经典效方——止带方。

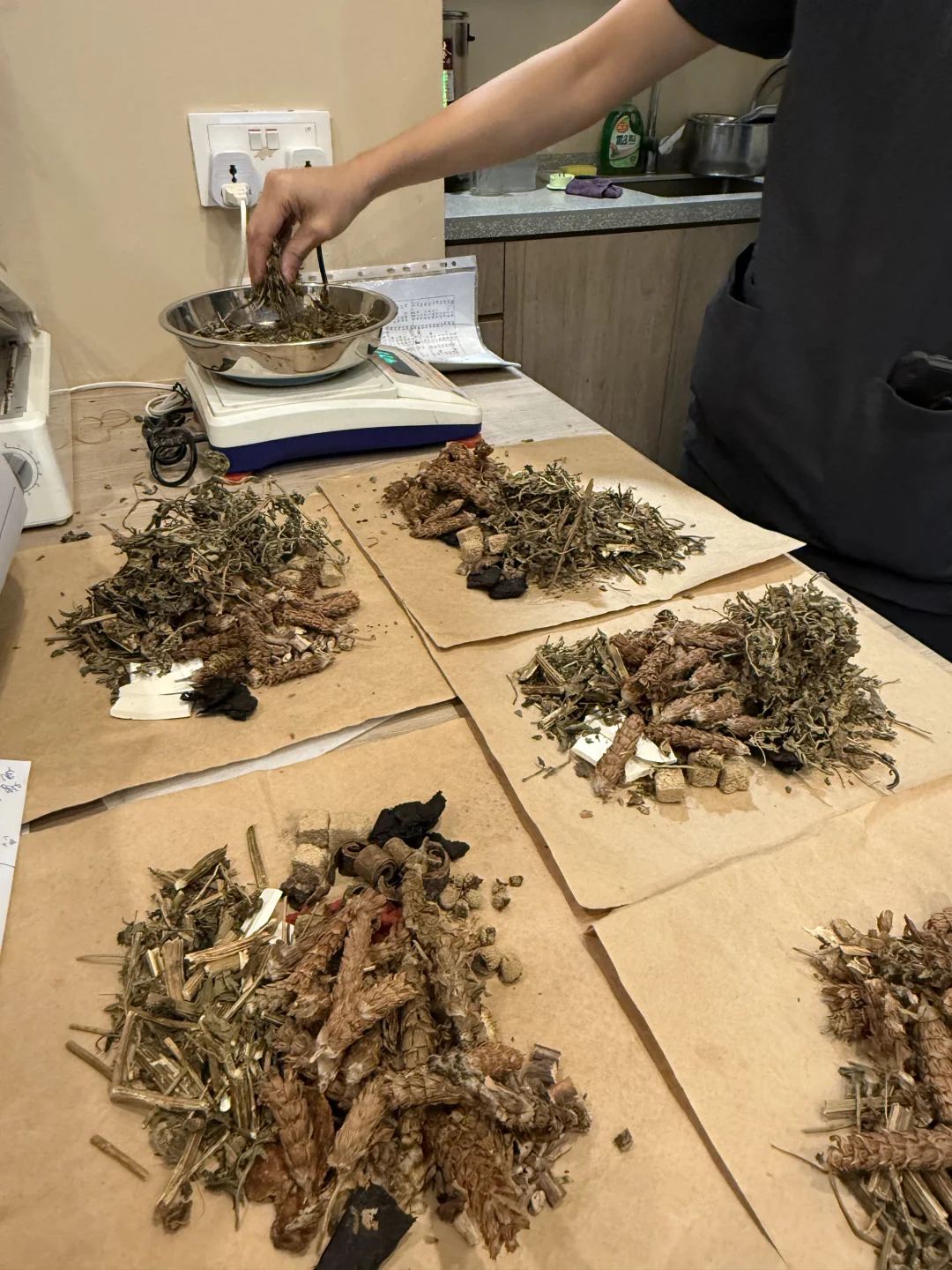

止带方由猪苓、茯苓、车前子、泽泻、茵陈、赤芍、丹皮、黄柏、栀子、牛膝组成。

黄柏、栀子:为君药。黄柏苦寒沉降,擅清下焦湿热,泻火解毒;栀子苦寒清降,清热泻火,利湿解毒,导湿热从小便而出。二者合力,直折下焦湿热火毒。

茵陈、车前子、泽泻、猪苓:为臣药。茵陈清利湿热;车前子、泽泻、猪苓利水渗湿,使湿热之邪有出路,从小便顺畅排出。此组药增强祛湿之力,体现“治湿不利小便,非其治也”的原则。

赤芍、丹皮、牛膝:为佐药。赤芍、丹皮清热凉血,活血化瘀,防止湿热久蕴导致瘀血阻滞,缓解局部红肿热痛;牛膝引药下行,直达病所(下焦),兼能活血通经。

茯苓:为使药。健脾利湿,既助祛湿,又防苦寒药物伤及脾胃。

诸药合并不仅能快速改善带下量多、色黄臭秽、外阴瘙痒灼痛等核心症状,还能有效缓解小便涩痛、小腹胀痛等伴随不适。

加减妙用:

瘙痒剧烈难忍者:必加 白鲜皮、地肤子、苦参,增强燥湿杀虫止痒之力。

带下腥臭如脓或夹血丝者:加 土茯苓、败酱草、蒲公英,增强清热解毒、排脓除秽之功。

小腹疼痛拒按明显者:加 红藤、延胡索、川楝子,行气活血止痛。

兼有脾虚(乏力、便溏)者:酌加 白术、山药、薏苡仁,健脾化湿,防止苦寒伤脾。

湿热久蕴伤阴(口干、舌红少津)者:酌加 生地、玄参、麦冬,养阴生津。

医案

患者:刘女士,32岁。

主诉:下面反复瘙痒、带下量多色黄腥臭半年,加重1周。坐立不安,夜间尤甚,伴小便灼热涩痛,小腹胀坠感,烦躁易怒,口苦。曾用洗液及抗生素,效果不佳且易复发。

初诊:舌质红,苔黄厚腻,脉滑数。

诊断:带下病(湿热下注型)。

开方:止带方加减。

方药:黄柏10g,栀子10g,茵陈15g,车前子15g(包煎),泽泻12g,猪苓10g,茯苓15g,赤芍12g,丹皮10g,牛膝12g,白鲜皮15g,地肤子15g,土茯苓30g。每日一剂,水煎服,早晚服用。

医嘱:饮食清淡,忌辛辣海鲜甜腻,保持外阴清洁干燥,穿棉质内裤。

结果:3天后带下量明显减少,腥臭味减轻,瘙痒感有所缓解;7天后带下颜色转淡黄、质变稀,瘙痒显著减轻,小便灼痛感消失,小腹轻松许多,口苦减轻;14天后带下基本恢复正常(色白、量适中、无味),外阴瘙痒消失,情绪转佳,舌苔转薄黄微腻。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。