月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,却往往被忽视或归咎于"压力大"。殊不知,背后可能隐藏着体质失衡的信号!中医怎么调理效果好?

月经不调,根源究竟在哪里?

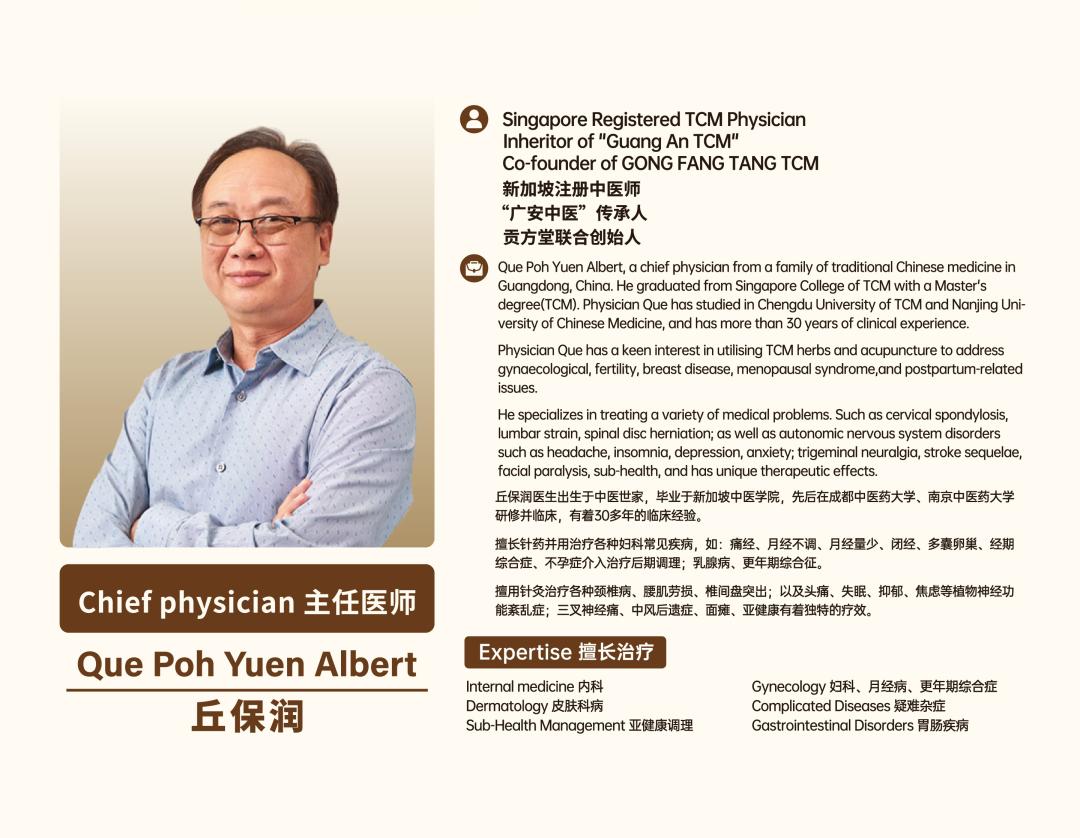

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润表示,中医认为月经是"气血盈亏"的晴雨表。失调并非偶然,常见原因包括:

寒凝血瘀:贪凉饮冷、衣着单薄导致胞宫受寒,经血凝结不畅,引发痛经、血块、经期推迟。

气血两虚:过度劳累、节食减肥耗伤气血,经量少、色淡、周期紊乱,伴随乏力头晕。

肝郁气滞:情绪压力大、熬夜失眠,气机郁结影响血行,表现为经前乳胀、焦虑、经期不定。

肾精不足:先天体质弱或久病伤肾,经期延迟、量少甚至闭经,腰膝酸软、畏寒怕冷。

丘医师提醒:"月经是女性健康的'报警器',长期紊乱可能引发早衰、不孕,需及早辨证调治!

千年经典名方:温经汤,如何破解月经难题?

面对寒瘀虚损交织的复杂病机,丘保润医师尤其推崇医圣张仲景《金匮要略》中的温经汤,称其为“调经第一方”,常以此方为基础进行个性化加减,收效显著。

温经汤由吴茱萸、麦冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏组成。具有温经散寒,养血祛瘀之效。

方中吴茱萸、桂枝温经散寒,通利血脉,其中吴茱萸功擅散寒止痛,桂枝长于温通血脉,共为君药。当归、川芎活血祛瘀,养血调经;丹皮既助诸药活血散瘀,又能清血分虚热,共为臣药。阿胶甘平,养血止血,滋阴润燥;白芍酸苦微寒,养血敛阴,柔肝止痛;麦冬甘苦微寒,养阴清热。三药合用,养血调肝,滋阴润燥,且清虚热,并制吴茱萸、桂枝之温燥。人参、甘草益气健脾,以资生化之源,阳生阴长,气旺血充;半夏、生姜辛开散结,通降胃气,以助祛瘀调经;其中生姜又温胃气以助生化,且助吴茱萸、桂枝以温经散寒,以上均为佐药。甘草尚能调和诸药,兼为使药。诸药合用,共奏温经散寒,养血祛瘀之功。

加减妙用:

血瘀重者:加桃仁、红花增强活血

气虚明显:重用黄芪、白术补中益气

兼有郁热:配丹皮、栀子清透虚热

医案

患者:林女士,30岁。

主诉:月经周期长期不规律,量少,本次月经已延期10月未。患者自述平时精神疲劳,易困倦,伴有畏寒、四肢发凉,情绪抑郁、焦虑状态,食欲一般,睡眠多梦,大便稀,小便正常。

初诊:舌淡红,初诊时苔厚。

诊断:气血失和、冲任失养。

治以:温阳益气,调和气血,滋养冲任。

开方:温经汤加减。根据患者体质调整,共14剂,每日一剂,水煎服,早晚温服。

二诊:服药hou月经来潮,经量及颜色均恢复正常,无血块。精神疲劳及畏寒症状明显改善,抑郁、焦虑情绪也有所减轻,食欲恢复。但睡眠仍浅,多梦易醒,大便次数增多且质稀。

调整处方:鉴于患者大便次数增多且质稀,考虑需加强健脾止泻之力,同时兼顾安神。故在原方基础上减去麦冬、阿胶(以防滋腻碍胃),加入砂仁以醒脾止泻,苍术健脾燥湿,珍珠母重镇安神。续开14剂,煎服法同前。

结果:患者月经已复常,体质及精神状态均有所改善。