痛经是病吗?还在忍痛吗?是否该去医院检查?其实,痛经并不正常,更是一种恶性循环。

痛经指行经前后或正值经期出现周期性下腹部疼痛或痛连腰骶,甚至剧痛晕厥。

还可伴有腰酸、下腹坠胀、头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐、腹泻、腰腿痛等不适,大多在月经出血前1至2日或月经出血时发生,随后在12至72小时内逐渐缓解。

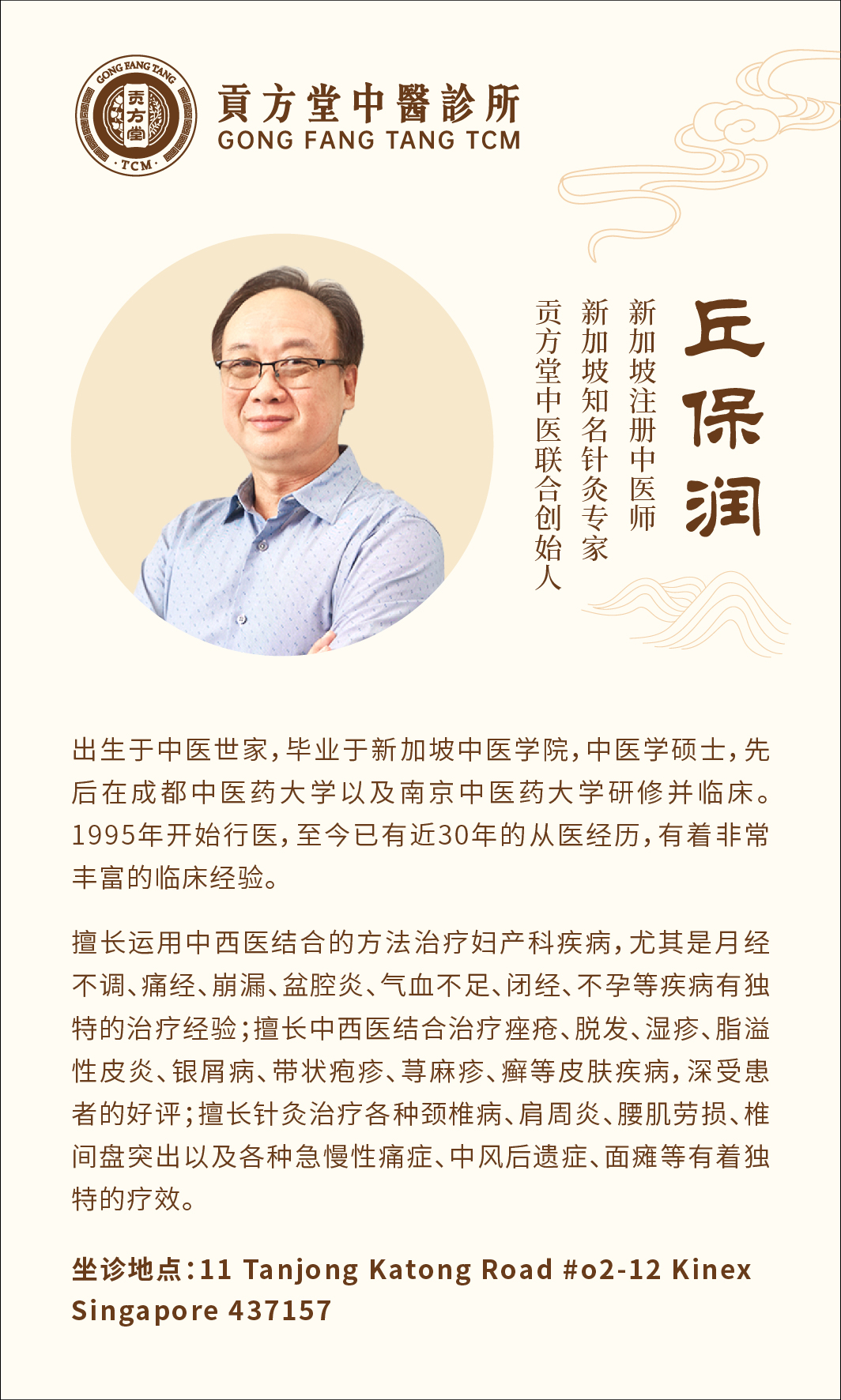

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润表示,临床中痛经可分为原发性和继发性两种,原发性痛经是指生殖器无器质性病变的痛经;继发性痛经是指继发于盆腔器质性疾病引起的痛经,如子宫内膜异位症、子宫腺肌病、盆腔炎性疾病等。

中医学里有“不通则痛”及“不容则痛”,分别代表着虚、实两个方面,而我们的痛经正是因为“不通”和“不容”所导致的疼痛。

“通”是通畅无阻的意思。“不通则痛”是指一种实性的邪气阻滞气血运行而致的疼痛,如因邪气内伏、冲任气血运行不畅,而致痛经的发生。此类患者多因经前或经期恣食生冷、冒雨受寒、涉水游泳等,寒邪客于胞宫,血为寒凝,或平素忧思郁怒、情志不畅,气血滞行,瘀阻胞宫出现了痛经。

“荣”是荣养、营养的意思。“不荣则痛”则是指因气血、津液不足,而使冲任、胞脉、子宫失于濡养所致,多因素体气血不足,或因房劳多产、久病失血伤津,耗伤精血,加之行经之后经血下泄,血海亏虚,胞脉失养而绵绵作痛。疼痛一般于经后出现。

总的来说,痛经主要分为气滞血瘀、寒湿凝滞、湿热瘀阻、阳虚内寒、气血虚弱和肝肾亏损几大类型。

痛经的辨证要点是根据疼痛的性质、部位、程度、时间,结合月经的期、量、色、质与兼证、舌脉,辨明寒、热、虚、实。

至于是哪种证候,一定要请专业的中医师问诊,查看舌脉,辨证论治,通过中药汤剂、针灸、耳针、理疗等治疗,达到治疗痛经的作用。

痛经治疗以调理冲、任气血为主。治疗分两个阶段进行:月经期行气和血止痛以治其标,由通着手,虚则补而通之,实则泻而通之;平时审证求因以治本,以调为法,调气和血,调理冲任。同时还应兼顾素体情况,或调肝,或益肾,或扶脾,使之气顺血和,冲任流通,经血畅行则无痛经。

此外,因痛经与月经关系密切,故不论对何种病因病机的痛经,均宜在月经来潮前夕加用理气药,月经期中加用理血药,月经净后加用养血和血药。经期不宜用过于滋腻或寒凉的药物以免滞血。治疗时间一般主张3个周期以上,并应预防用药,经前3~5天即开始治疗。

少腹逐瘀汤

组成:小茴香1.5克,干姜3克,延胡索3克,当归9克,川穹3克,肉桂3克,赤芍6克,蒲黄9克,五灵脂6克

功效:温经止痛、活血化瘀

60%-90%的青少年女性经历过痛经,表现为下腹痉挛性疼痛,可能伴随恶心、头痛等症状。可采取以下办法缓解疼痛。

热敷:用暖水袋热敷下腹部,促进血液循环;

适度运动:散步、瑜伽等轻度活动可缓解腰酸腹胀,但应避免倒立、长跑等剧烈运动;

饮食调节:多喝温水,避免生冷辛辣;补充富含铁和蛋白质的食物(如红肉、菠菜);

心理放松:听音乐、冥想等方式减轻紧张情绪;

合理用药:布洛芬等止痛药可短期使用,但需遵医嘱。

医案

患者,女,18岁。

初诊:痛经3年,痛势剧烈,饮服姜茶好转,月经色暗,常有月经后期。不怕冷,舌红苔薄白。

诊断:痛经(瘀血阻滞证)

治法:活血化瘀、温经止痛

处方:少腹逐瘀汤合失笑散加减

小茴香9g、醋延胡索15g、制没药10g、川芎12g、当归15g、肉桂8g、白芍12g、蒲黄12g、五灵脂15g、醋香附15g、白芷30g、盐杜仲30g、盐补骨脂20g、牛膝30g、紫石英30g,共7剂,每日1剂,水煎服。

二诊:自述本次月经已无痛经,且色鲜红。