你是不是也有过这样的经历:早上照镜子时,突然发现脸上冒出了几颗红肿的痘痘,又痒又痛,用手一摸还油光满面?更让人烦恼的是,这些"不速之客"总是在脸上反反复复,不仅影响外观,更打击自信,到底怎样才能根除呢?

痤疮性皮炎病因为何,症状有哪些?

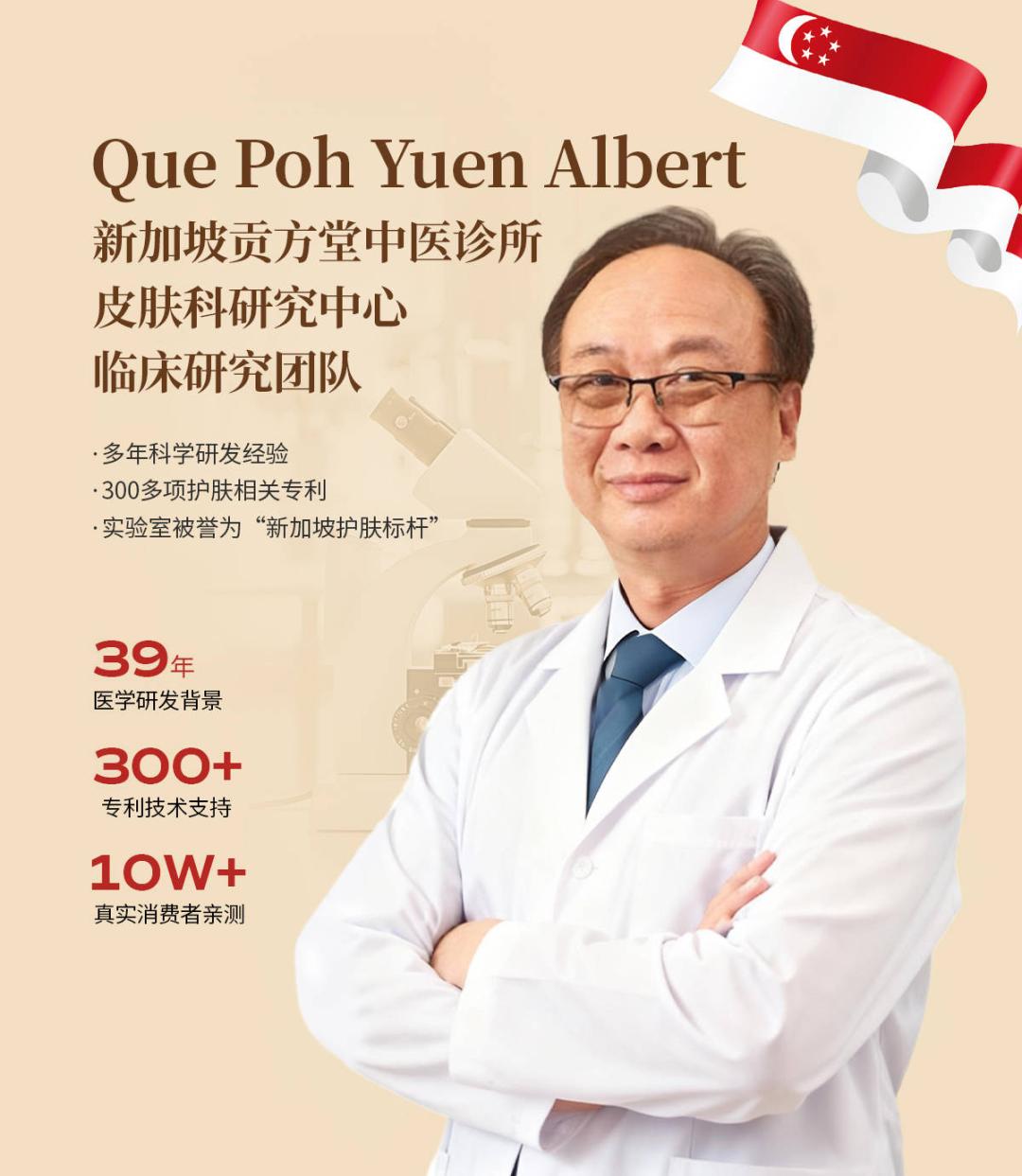

新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,痤疮性皮炎是一种常见的皮肤疾病,多见于青少年和成年人,多与体内湿热、肺热、血热等因素相关。

中医将痤疮性皮炎归为“肺风粉刺”或“面疮”范畴,病因主要与内脏功能失调、外邪侵袭有关:

肺胃热盛:过食辛辣、油腻或甜食,导致肺和胃部积热,热毒上蒸于面,引发痤疮。这是最常见的原因,多见于年轻人。

湿热内蕴:脾虚运化失常,水湿停滞,与热结合形成湿热,表现为皮肤油腻、脓疱频发。

血热瘀滞:情志不畅、压力过大导致肝气郁结,化火伤阴,血热运行不畅,形成瘀血,加重炎症和疤痕。

外邪侵袭:风热或湿热外邪侵犯皮肤,与体内毒素结合,诱发或加重症状。

阴虚火旺:长期熬夜或体质虚弱,导致阴液不足,虚火上炎,使皮肤干燥且易发痤疮。

痤疮性皮炎的症状多样,通常表现为面部、胸背部皮肤的炎症性病变,具体包括:

丘疹和脓疱:红色小疙瘩,顶端可能有脓液,伴有疼痛感。

黑头和白头:毛孔堵塞形成的粉刺,黑头为开放性,白头为闭合性。

皮肤油腻:皮脂分泌旺盛,皮肤光泽度增高。

红肿和瘙痒:炎症导致皮肤发红、肿胀,并可能伴有轻度至中度瘙痒。

囊肿和结节:严重时出现深部炎症,形成硬结或囊肿,愈后可能留下疤痕。

皮肤敏感:受刺激后易出现灼热或脱屑。

中医如何治疗?

丘医师表示,中医治疗痤疮性皮炎注重内治与外治结合,以清热、解毒、利湿、凉血为主,并根据辨证调整方案:

内治法:通过中药汤剂或成药调节内脏平衡。常用方剂如枇杷清肺饮、黄连解毒汤等,针对不同证型加减用药。例如,肺热型用清肺药物,湿热型加利湿成分。其中枇杷清肺饮是中医治疗痤疮性皮炎的经典方剂,它源自《医宗金鉴》,适用于肺热型痤疮,症状以红色丘疹、皮肤油腻为主。本方以清肺热、解毒利湿为核心。

组成与剂量:

枇杷叶10克:清肺止咳,降逆化痰。桑白皮10克:泻肺火,利水消肿。黄连6克:清热燥湿,解毒消炎。黄柏10克:清热燥湿,适用于湿热下注。人参5克(或用太子参替代):补气生津,防止清热药伤正。甘草5克:调和诸药,清热解毒。

加味:根据辨证,可加入生地 10克(凉血)、连翘 10克(解毒)以增强疗效。

用法:将上述药材放入锅中,加水500毫升,武火煮沸后转文火煎煮20分钟,滤出药汁。每日1剂,分2次温服,连续服用2-4周。服药期间忌食辛辣、油腻食物。

功效:本方清肺热、解毒利湿,能减少皮脂分泌、缓解炎症。

外治法:包括药膏、洗剂和针灸。外用药可直接作用于皮肤,减轻炎症。在这里,例如新加坡贡方堂御肤膏,这款产品源自中医传统配方,含黄连、黄芩、地肤子等草本成分,具有清热解毒、消炎止痒的功效,适用于痤疮性皮炎的红肿和脓疱症状。使用时,取适量涂抹于患处,每日2-3次,可帮助舒缓皮肤、促进愈合,且质地温和,适合日常养护。

针灸与拔罐:针灸穴位如合谷、曲池、足三里可清泻热毒;拔罐则能祛风除湿,改善局部血液循环。

生活方式调节:结合饮食、作息管理,增强疗效。

医案

患者:女性,22岁,学生,面部痤疮反复发作2年,加重1个月。

症状:面部多发性红色丘疹和脓疱,以额头和下巴为主,皮肤油腻,伴轻度瘙痒和疼痛。舌红、苔黄腻,脉滑数。

辨证:肺胃热盛兼湿热内蕴。

治疗:

内治:予枇杷清肺饮加减方(枇杷叶10g、桑白皮10g、黄连6g、黄柏10g、生地10g、甘草5g),每日1剂,连服3周。

外治:配合使用新加坡贡方堂御肤膏,每日涂抹2次,重点针对丘疹和脓疱区域。

辅助:建议调整饮食,避免辛辣和甜食;每周针灸1次,取穴合谷、曲池。

结果:治疗1周后,红肿减轻;3周后,丘疹和脓疱基本消退,皮肤油腻改善。随访1个月,无复发。患者反馈御肤膏使用后舒适无刺激,加速了愈合过程。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。