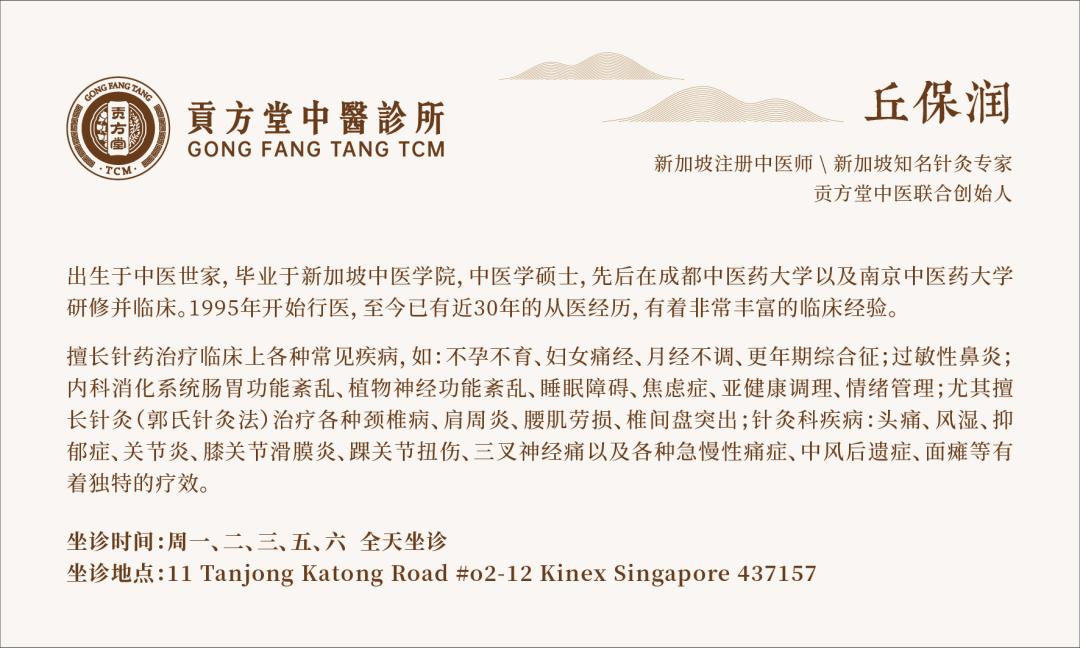

胃痛、胃胀、饭后不消化已成为许多人的“老朋友”。在现代快节奏的生活中,冷饮、压力、不规律饮食轮番上阵,肠胃总是最先“罢工”。这些问题虽然常见,但反复发作会严重影响生活质量。新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,脾胃是“后天之本,气血生化之源”,主要负责消化食物、吸收营养和输布水液。胃主受纳和腐熟水谷,脾主运化。当这个核心环节出现问题时,就会产生一系列症状。

为何会胃胀不消化?

胃痛胃胀主要分为两大类:

一、“不通则痛”(实证)

指气血、食物等堵塞胃部。常见三种情况:

食积:暴饮暴食所致,表现为腹胀、嗳腐酸臭、厌食。

气滞:情绪压力导致肝气犯胃,表现为胀痛连及两胁、嗳气、情绪波动时加重。

寒凝:生冷受凉导致寒凝气滞,表现为胃痛突发、遇冷加重、得温减轻。

二、“不荣则痛”(虚证)

指脾胃自身功能虚弱。常见两种情况:

气虚/阳虚:脾胃虚寒,运化无力,表现为隐痛、喜温喜按、乏力、便溏。

阴虚:胃阴亏虚,失于濡润,表现为隐隐灼痛、口干、饥不欲食。

中医如何治疗?

治疗总原则: 健脾和胃,理气止痛。

针对不同类型,丘医师给大家推荐了几款经典方可供参考。

食积内停:保和丸

证候: 脘腹胀满,嗳腐吞酸,厌食呕吐,舌苔厚腻。

方解: 方中山楂、神曲、莱菔子消食导滞;半夏、陈皮理气和胃;茯苓健脾利湿。重在“消导”,使积滞得消,胃气自和。

肝气犯胃:柴胡疏肝散

证候: 胃脘胀痛,痛连两胁,嗳气后觉舒,情绪抑郁或烦躁易怒。

方解: 方中柴胡、香附、枳壳疏肝理气;白芍、川芎养血活血;陈皮、甘草和胃止痛。通过疏解肝郁来调和脾胃气机。

脾胃虚寒:黄芪建中汤

证候: 胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,空腹痛甚,得食则缓,神疲乏力。

方解: 本方由小建中汤(饴糖、桂枝、白芍、生姜、大枣、甘草)加黄芪而成。饴糖温中补虚,黄芪益气健脾,共奏温中补虚、缓急止痛之效。

寒邪客胃/脾胃虚寒:理中丸

证候: 脘腹冷痛,畏寒肢冷,呕吐泄泻。

方解: 方中干姜温中散寒,人参补气健脾,白术健脾燥湿,甘草调和诸药。能温振中焦阳气,驱散寒邪。

胃阴不足:益胃汤

证候: 胃脘灼痛隐隐,口干咽燥,饥不欲食,大便干结,舌红少苔。

方解: 方中沙参、麦冬、生地、玉竹滋阴益胃;冰糖甘润生津。诸药合用,能滋养胃阴,恢复胃的濡润和降之能。

日常饮食与护理

饮食有节:

定时定量: 三餐规律,每餐七分饱,避免饥饱无常。

细嚼慢咽: 减轻胃的负担,让唾液淀粉酶充分分解食物。

温度适宜: 避免过烫或过冷的食物刺激胃黏膜。

食材选择: 多吃易消化、性味平和的食物,如小米、山药、南瓜、白萝卜、白菜等。少吃油腻、辛辣、生冷、甜腻及产气食物(如豆类、红薯)。

简易茶饮:

食积腹胀: 山楂陈皮茶(山楂5克,陈皮3克,泡水代茶饮)。

气滞胀满: 玫瑰花茶(玫瑰花5朵,佛手片3克,泡水代茶饮,适合情绪不佳者)。

脾胃虚寒: 生姜红枣茶(生姜3片,红枣3枚掰开,红糖适量,煮水饮用)。

医案

患者:张先生,35岁,程序员。

主诉:近一月来胃脘胀满不适,嗳气频频,两胁胀痛,食欲差,大便不畅。每与同事争执后症状明显加重。

辨证分析: 患者因长期精神压力导致肝气不疏(脉弦、两胁胀痛),肝气横逆犯胃,致使胃气壅滞,失于和降(胃脘胀满、嗳气、食欲差)。情绪波动时肝郁加重,故症状明显。此属典型的 “肝气犯胃” 证。

治法: 疏肝理气,和胃降逆。

处方: 柴胡疏肝散合旋覆代赭汤加减。

反馈: 服药7剂后,患者诉胃胀、胁痛大减,嗳气减少,情绪较前平稳。原方微调,续服7剂以巩固疗效。并嘱咐其调整心态,适当运动。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。