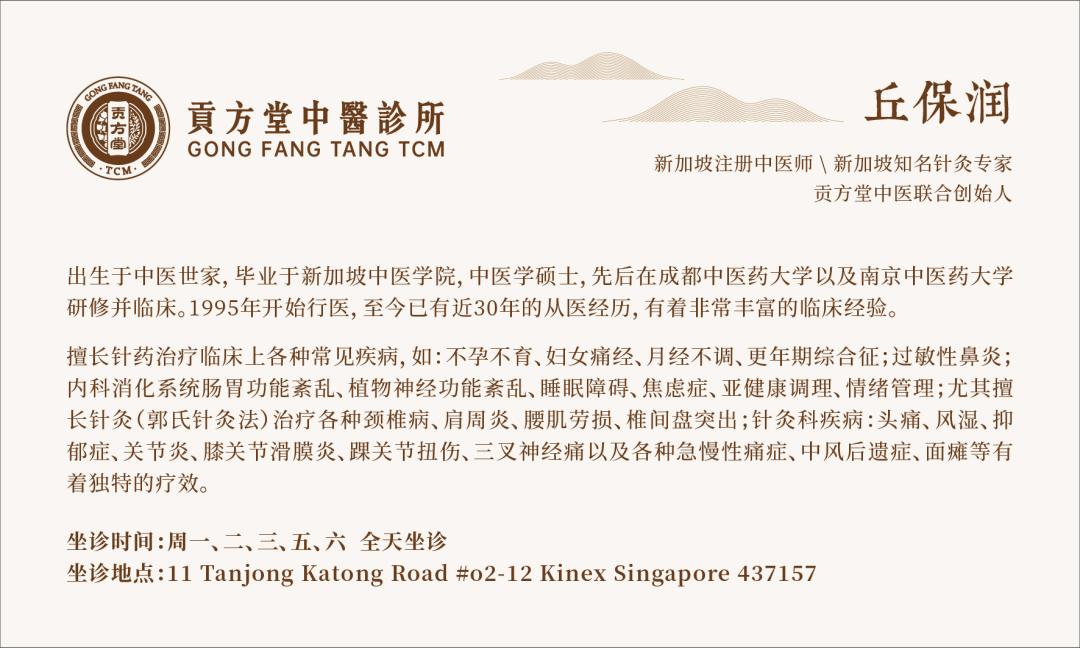

现在的人压力大,不管是已工作的成人还是在上学的孩子,都经常会感觉情绪低落、提不起劲。如果这种状态持续了很久,影响到吃饭、睡觉和工作,那可能就不只是“不开心”,而是需要重视的“郁证”了。新加坡贡方堂TCM丘保润医师认为,抑郁的病根不在脑子里,而在全身的气血脏腑失调上。

抑郁了,身体会有哪些信号?

除了大家知道的“情绪低落”、“想哭”,你的身体还会发出很多求救信号:

情绪层面:高兴不起来,对啥都没兴趣;容易紧张、担心、胡思乱想;一点就炸,特别烦躁。

身体层面(这才是中医关注的重点!):

胸口堵得慌:总觉得胸口有一口气堵着,想长长叹一口气才舒服。

吃不下饭:没有胃口,或者暴饮暴食,脾胃都搞坏了。

睡不好觉:要么翻来覆去睡不着(入睡难),要么半夜老醒,醒了就再也睡不着,或者梦特别多。

浑身没劲儿:疲劳感特别重,啥也不想干,说话都嫌累。

幻疼:经常感觉头痛、背痛、身上不固定地窜着疼,但去医院查又没啥毛病。

中医怎么调?

中医不直接“抗抑郁”,而是像疏通一个堵塞的管道一样,让全身的气血顺畅起来。核心思路是:疏肝、健脾、养心、补肾。

经典方剂

逍遥散或逍遥丸:这是疏肝解郁的“天下第一名方”。适合情绪低落、爱叹气、胸闷、肋骨两边胀痛、胃口不好的女性。它就像是给身体做了一个温柔的按摩,把郁结的肝气理顺,把虚弱的脾胃补起来。

甘麦大枣汤:医圣张仲景的方子,非常简单(甘草、小麦、大枣),但非常神奇。专门治那种“脏躁”——就是想哭、控制不住情绪、心神不宁、老是打哈欠。小麦能养心安神,甘草和大枣能补脾胃之气。

归脾汤或归脾丸:适合“胡思乱想”型。因为思虑太多伤了心脾,表现为心悸心慌、失眠健忘、吃得少、脸色蜡黄、浑身乏力。这个方子重点是补心血、健脾生气血。

当然中医还有其他的一些外治法,对抑郁也是能起到很好的治疗效果!

针灸:效果非常显著!针灸能快速疏通经络,调节气血。常取的穴位如:百会(升阳气、提精神)、印堂(安神)、内关(宽胸理气)、太冲(疏肝解郁)、足三里(健脾)。

推拿/按摩:每天自己按揉以上穴位,也能起到很好的辅助舒缓作用。

艾灸:对于那种感觉浑身发冷、情绪低沉、特别乏力的类型,艾灸(如关元穴、足三里)可以温通阳气,给人补充能量。

日常养护该如何?

1.肝主疏泄,一定要动起来气血才能流通。但不需要剧烈运动,散步、慢跑、瑜伽、太极拳都非常好。关键是让身体舒展。

2.饮食方面,多吃一些疏肝的食物:如芹菜、茼蒿、萝卜、柑橘。健脾的食物:如小米、山药、南瓜、红枣。

3.多晒太阳,上午的太阳是最好的“抗抑郁药”,能补充阳气。多去户外走走,光脚在草地上踩一踩,非常有帮助。

4.找到情绪的出口,找个信任的人说说心里话,或者写日记、画画、唱歌,把情绪发泄出来。肝最怕的就是“堵”。

5.规律作息,一定睡好,晚上11点前尽量睡觉,让肝胆经络得到很好的修复。睡前可以泡泡脚,有助于睡眠。

医案

患者:王女士,32岁。

主诉:产后半年,情绪低落3个月。总觉得委屈想哭,对宝宝也提不起兴趣,疲惫不堪,失眠多梦,胃口差,奶水也少了。

初诊:面色苍白,舌色很淡,苔薄白。

辨证:肝气郁结 + 心脾两虚。生产耗气血,思虑过多又伤了脾胃,肝气也不顺畅了。

治疗:

开方:逍遥散,归脾汤,加减。

针灸:每周2次,取穴百会、印堂、内关、足三里。

结果:调理四周后,睡眠好了很多,胃口开了,心情也平静了不少,能感受到带孩子的乐趣了。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。