很多人被荨麻疹缠上,浑身起风团疙瘩、又痒又难受。它反复发作,成因复杂,让人头疼。

荨麻疹是什么原因引起的?

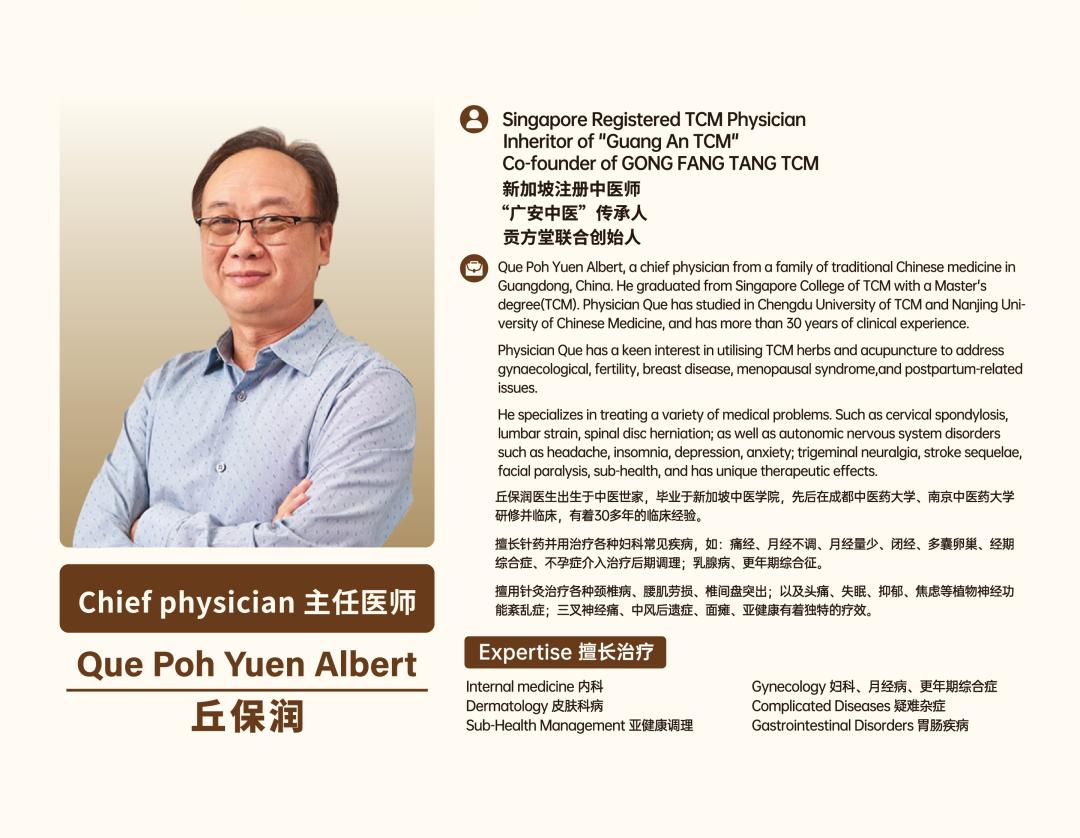

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润指出,在中医理论中,荨麻疹(瘾疹)的核心病机在于“风邪”。丘保润医师解释道:“风为百病之长,其性善行而数变。瘾疹的突发突消、游走不定、剧烈瘙痒,正是风邪致病特点的典型体现。”而风邪常与其他病邪结合。

风热相搏:风团色红、灼热、遇热加重,多见于急性期。常伴发热、咽痛、舌红苔薄黄。

风寒外束:风团色白或淡红,遇冷加重,得暖则减。多见于寒冷性荨麻疹。

胃肠湿热:风团色红,常伴脘腹胀痛、恶心呕吐、便秘或便溏、舌苔黄腻。常由饮食不节(如海鲜、辛辣)诱发。

血虚风燥:多见于慢性荨麻疹。风团反复发作,迁延日久,色淡或暗红,瘙痒夜间尤甚,常伴口干、皮肤干燥、舌淡苔薄。乃阴血不足,肌肤失养,生风化燥所致。

气血两虚/卫表不固:风团反复,劳累后加重,伴乏力、易感冒、舌淡胖。正气不足,难以抵御外风侵袭。

丘医师强调:“中医治疗荨麻疹,关键在于精准辨证求因。明确是风热、风寒、湿热蕴结还是血虚风燥,才能有的放矢,选择最合适的方药。”

荨麻疹中医怎么治疗?

在众多治疗荨麻疹的方剂中,针对风热犯表型或风湿热邪浸淫肌肤型的患者,丘保润医师在贡方堂临床实践中,尤其擅长运用并灵活化裁古方“消风散”(源自《外科正宗》),取得了显著疗效。

消风散由荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子、苦参、石膏、知母、当归、生地、胡麻仁、苍术、木通、甘草组成。

方中荆芥、防风、蝉蜕、牛蒡子是 “先锋部队”,负责疏风解表、透疹止痒;苍术、苦参、石膏、知母、木通组成 “主力军团”,清热燥湿、泻火解毒;当归、生地、胡麻仁则是 “后勤保障”,养血活血、滋阴润燥,完美诠释 “治风先治血,血行风自灭” 的中医智慧。甘草这位 “和事佬”,把大家团结在一起,从根源上调节免疫系统,改善过敏体质,让荨麻疹无处遁形!

加减妙用

瘙痒极甚者,常加 白鲜皮、地肤子、刺蒺藜 增强祛风止痒之力。

湿热偏盛(皮疹红赤、渗液、舌苔黄腻),加重 苦参、土茯苓、黄芩,或合用 茵陈蒿。

血热明显(皮疹深红、心烦口渴),加 赤芍、牡丹皮、紫草 凉血消斑。

大便干结者,可酌加 生大黄 通腑泄热。

对于慢性反复发作,兼有阴伤或气虚者,在风热缓解后,需适时调整,加入 玉竹、玄参 养阴,或 黄芪、白术 益气固表。

医案

患者:胡女士,35岁。

主诉:全身反复起红色风团,剧烈瘙痒3周,加重2天。

病史:3周前无明显诱因突发全身红色风团,时起时消,瘙痒难耐。自服西药抗组胺药可暂时缓解,但停药即发。2天前朋友聚餐(食用较多海鲜、辛辣)后症状爆发,风团面积增大,融合成片,灼热感明显,夜间痒甚无法安眠,伴口干口苦,小便黄,大便偏干。

初诊: 躯干、四肢散在及融合性鲜红色风团,部分略肿胀。舌质红,苔薄黄微腻,脉浮数。

中医辨证: 风热夹湿蕴肤证(外感风热,内蕴湿热,搏结肌肤)。

开方:消风散加减。

方药:荆芥10g, 防风10g, 蝉蜕6g, 牛蒡子10g ,苦参10g, 苍术10g, 土茯苓15g ,石膏20g (先煎), 知母10g ,生地15g, 当归10g, 赤芍10g ,白鲜皮15g, 地肤子15g 生甘草6g ,生大黄6g共7剂,水煎服,每日1剂,分两次服。

医嘱:严格忌口海鲜、辛辣、酒类、牛羊肉、芒果等发物;避免热水烫洗;保持情绪稳定;保证充足睡眠。

二诊:诉服药第3天起风团发作频率及面积明显减少,瘙痒显著减轻,夜间已能安睡。服药7剂后,风团基本消退,仅偶有轻微瘙痒。口干口苦减轻,大便通畅。舌质略红,苔薄黄,脉稍数。调整处方原方去生大黄、石膏、知母(清热泻火之品中病即止),加丹参12g 活血巩固, 生白术10g 健脾助运化湿,续服5剂以巩固疗效,并继续强调生活调护。

结果:诸症痊愈,随访半年未复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。