在当下的生活节奏中,熬夜成了很多人的常态,但躺到床上却总是翻来覆去睡不着。在这湿热交蒸的天气里,如何才能睡得好、睡得深、睡得香?

睡眠障碍,是指睡眠时间不足、睡眠质量下降或睡眠节律紊乱,导致日间精神、情绪、记忆和身体功能受影响的一类健康问题。

常见的失眠类型有以下四类——入睡困难、易醒多梦、过早清醒、睡眠较浅。

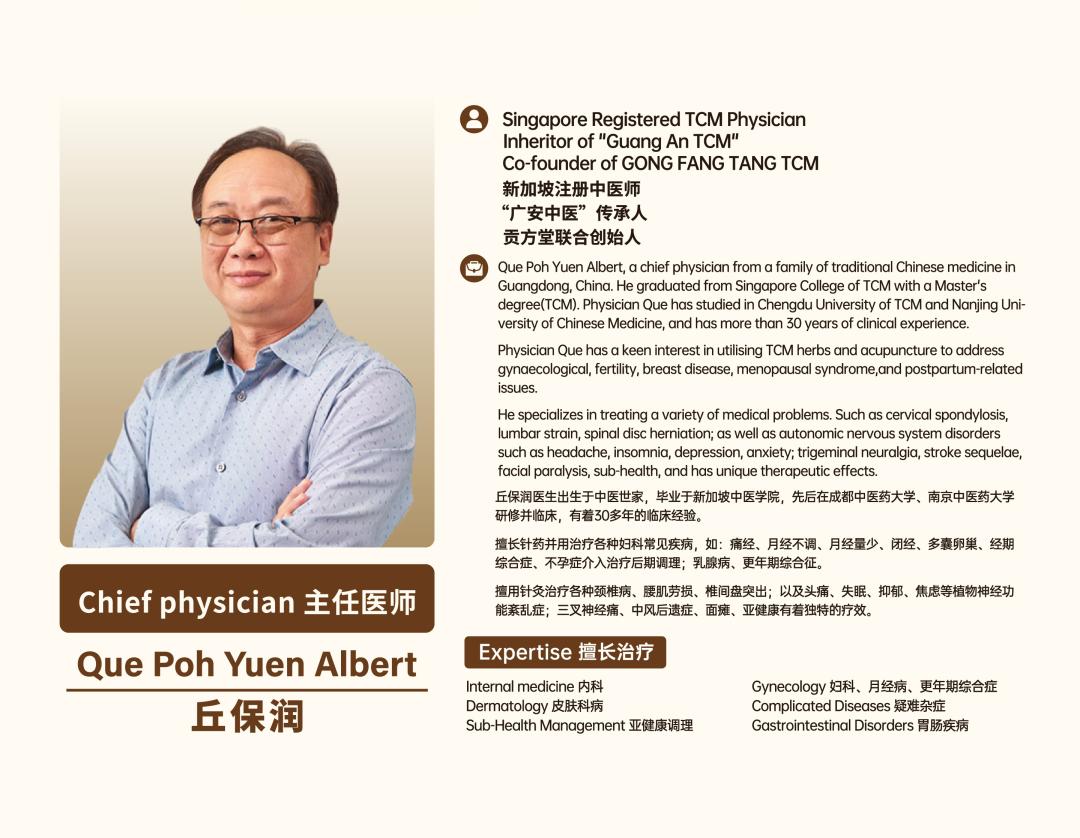

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润表示,长期失眠的话,可能诱发心脑血管疾病、免疫力下降、内分泌失调等问题。

中医称失眠为“不寐”,认为“阳不入阴,则目不瞑”(白天应收敛的阳气在夜间仍躁动,导致失眠),是全身失衡的表现,需身心同治。常见证型如以下几种:

肝郁型失眠:伴随胸闷、易怒、女性经期紊乱,此时应疏肝理气、调畅情志。

脾胃失和型失眠:伴随胃胀、嗳气、口苦,此时调理脾胃是关键。

阴虚火旺型失眠:伴随潮热盗汗、咽干口燥,此时应滋阴降火、养心安神。

睡眠问题也可能是身体其他“系统”异常的表现,甚至是其他疾病的早期信号,具体情况需从全科角度评估,找出根源、调理整体,才能改善睡眠。

中医有多种调治方法,可根据不同失眠表现针对性治疗。

1. 内服药物调治

· 入睡难:多因心肾不交,可用天王补心丹、交泰丸。

· 胃不适失眠:“胃不和则卧不安”,需调理胃肠。

· 肝火旺失眠:常生气、肝火旺者,可服逍遥散或加味逍遥丸疏肝理气、清肝泻火。

· 气血不足失眠:心肾不交且气血不足,适合天王补心丹;心肝血虚、年长且焦虑多思者,酸枣仁汤可调补。

· 多梦失眠:老爱做梦多因心血不足养不住心神,做噩梦或因肝血虚、心烦睡不着觉,需根据具体症状调整用药。

2. 针灸疗法改善

· 针刺

选穴:神门、三阴交、百会、涌泉、四神聪、肾俞、内关、安眠

手法:平补平泻

· 灸法

选穴:中脘、足三里、神阙、气海、关元、肾俞、涌泉、太溪、膻中、期门、内关等

手法:艾条或艾炷点燃后在相应穴位上进行熏灼

3.外治法辅助

· 助眠香囊或枕头:将远志、石菖蒲、佩兰、合欢花、肉桂、冰片研成细末,放入香囊或枕头,闻香气助眠。

· 泡脚按摩:睡前两小时泡脚,可加芳香化湿开窍药物。泡脚时按摩涌泉穴,让“泉水”滋养全身。

· 足浴方:阳不入阴会睡不着,烦躁者可吃清肝泻火食物。足浴助眠,吴茱萸10~15克(性热,量不宜大),脚凉可加10~15克艾叶、米醋或花椒;心烦不得眠,可用钩藤、夏枯草、天麻、川牛膝、龙胆草、菊花、桑叶、磁石等煮水,睡前1~小时泡15分钟左右,水凉即出,再按摩或敲打脚部。

林某,男,81岁。

患者于3月前出现入睡困难、眠后易醒、醒后难再入睡的症状。现神清、精神疲、眠差、胸闷心悸、易疲乏、偶有头晕、双下肢稍浮肿、小便正常、大便秘结等症状。舌淡暗有瘀点,苔薄黄,脉弦细。

诊断:不寐病。

辨证:肝血不足,心神不安。

治法:养血调肝,宁心安神。

处方:仙鹤草60 g,党参20 g,黄芪20 g,酸枣仁40 g,火麻仁40 g,当归10 g,川芎10 g,天麻15 g,葛根15 g,枸杞子15 g,熟地黄15 g。7剂,水煎服1剂,分2次睡前温服。

二诊:精神较前好转,夜可入睡2小时余,胸闷心悸较前好转,易疲乏,稍有头晕,双下肢稍浮肿,二便基本正常。效不更方,服7剂。

三诊:夜可入睡3~4小时,胸闷心悸好转。效不更方,服7剂。

四诊:夜可入睡5小时余,胸闷心悸少,无双下肢浮肿。 处方:党参15 g,黄芪20 g,益母草20 g,三七9 g,防己12 g,丹参12 g,川芎10 g,熟地黄15 g,桂枝10 g,山茱萸12 g,陈皮12 g。7剂,水煎服1剂,分2次睡前温服。

五诊:夜可入睡6小时余,无明显胸闷心悸,无双下肢浮肿。