痛经,是不少女性每月都要经历的“酷刑”。轻者小腹隐隐作痛、腰部酸胀,重者疼痛难忍、冷汗淋漓,甚至晕厥,这要怎么办?

痛经是什么原因导致的?

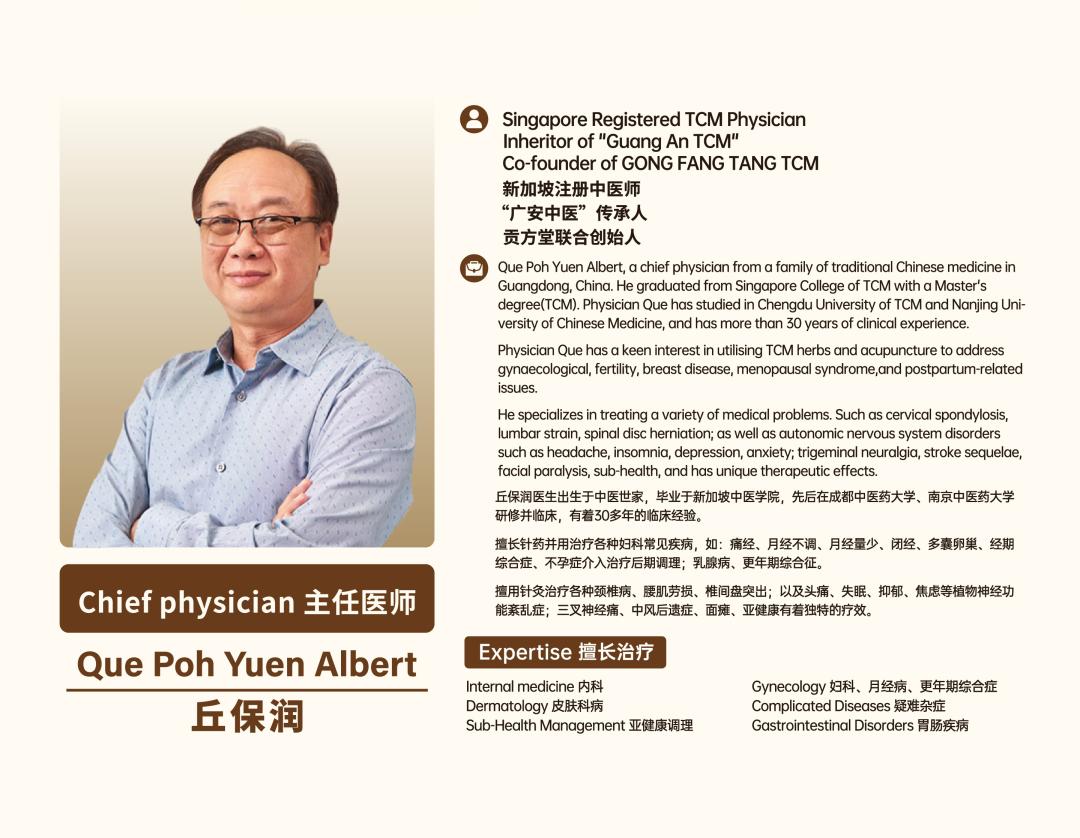

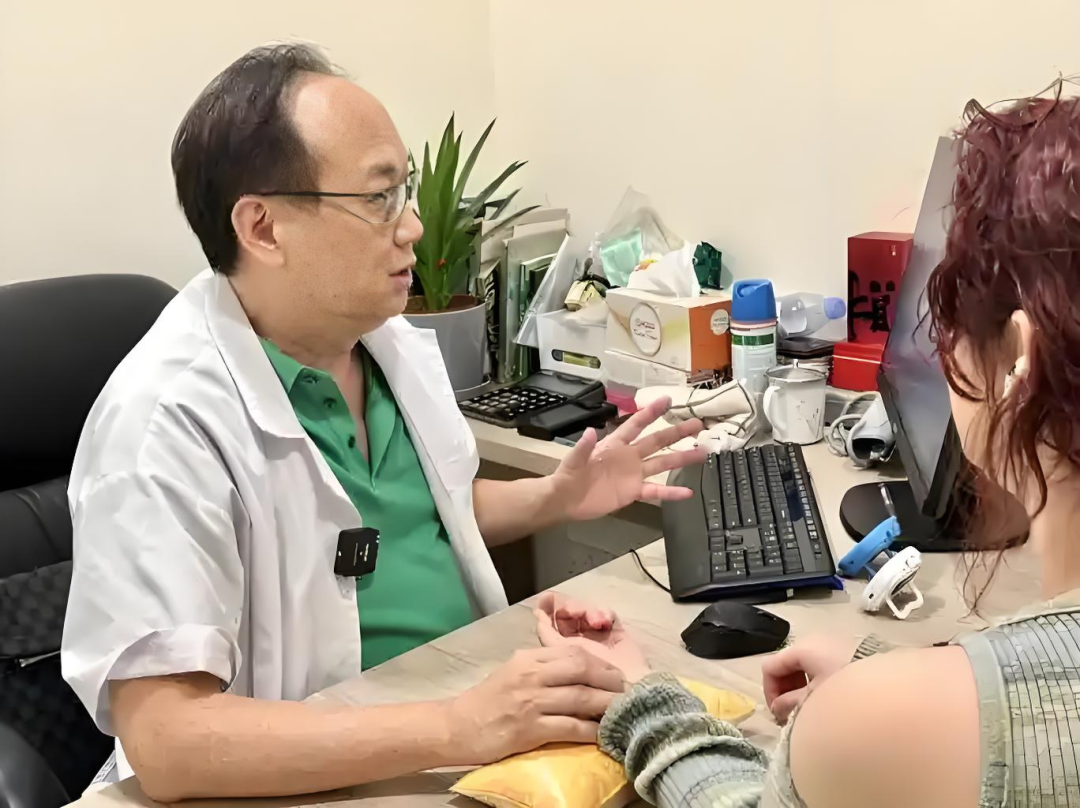

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润指出,中医将痛经称为"经行腹痛",其反复发作、缠绵难愈的核心病机,常与"冲任虚寒,胞宫瘀阻"密切相关。绝非简单的肌肉痉挛,而是身体能量失衡与气血运行障碍的双重危机。

1.虚寒内生:胞宫失去"温暖动力源"

肾阳不足,冲任虚寒:肾为先天之本,内藏元阳,是全身温煦动力的源泉。若先天禀赋不足、后天贪凉(嗜食冷饮、露脐装、空调直吹)、或久病耗伤,导致肾阳虚损,无法温暖胞宫与冲任二脉(主管月经的"能量通道")。

结果:胞宫如同陷入"冰窖",气血运行因寒而凝滞、迟缓,"不通则痛" 的隐患就此埋下。

2.瘀血内阻:经血的"交通大堵塞"

虚寒是基础,瘀阻是关键。寒主收引凝滞,使胞宫及冲任脉中的气血运行不畅。

加之经期或经前,气血下注冲任胞宫,若此时寒气内凝或肝气郁结(情绪压力大),则极易形成瘀血(经血中的暗紫血块就是典型标志)。

结果:瘀血阻滞冲任胞宫,经血欲行而受阻,"不通则痛" 剧烈爆发,表现为小腹冷痛、绞痛、拒按(按之痛剧)、经血紫暗有块、块下痛暂减。

3.气血亏虚:濡养的"能量严重透支"

虚寒与瘀阻日久,必然耗伤气血。

或因脾胃虚弱、生化不足,导致气血两虚,胞宫及冲任失于濡养。

结果:"不荣则痛" ——表现为经期或经后小腹绵绵作痛、喜温喜按、伴随乏力头晕、面色苍白、月经量少色淡。临床常见虚、寒、瘀三者相互夹杂,共同作祟。

痛经中医怎么调理能根治?

面对这种"虚、寒、瘀"交织的复杂痛经,丘保润医师在临床实践中,尤其推崇并擅长运用医圣张仲景在《金匮要略》中创立的温经汤,以其温而不燥、补而不滞、活而不峻的配伍精粹,成为调治虚寒瘀痛经的标杆。

温经汤由吴茱萸、麦冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏组成。

吴茱萸、桂枝(君药):温经散寒的"核心引擎"!

吴茱萸:直入肝经,散寒止痛力强,暖肝温肾,驱散胞宫沉寒。

桂枝:温通经脉,助阳化气,如同为冰冻的河道注入暖流,推动气血运行。

当归、川芎、芍药(臣药):养血活血化瘀的"攻坚队"!

当归:补血活血,调经止痛,是妇科圣药。

川芎:"血中气药",行气活血,化瘀止痛力强。

芍药(常用赤白芍同用):养血柔肝,缓急止痛(赤芍兼能散瘀)。三药协同,既补血虚,又化瘀滞,通利血脉。

阿胶、麦冬(臣药):滋阴润燥的"调和者"!

阿胶:补血滋阴,润养冲任,防止温燥药耗伤阴血。

麦冬:养阴生津,清心除烦,制约温药燥性,使全方温润并行。

丹皮(佐药):化瘀清热的"清道夫"!活血散瘀,兼清郁热(久瘀易化热)。

人参、甘草、生姜、半夏(佐使药):益气健脾和胃的"后勤保障"!

人参、甘草:大补元气,健运脾胃,助气血生化之源。

生姜、半夏:温中和胃,降逆止呕(防吴茱萸等刺激胃),并助温散寒邪。

加减妙用:若小腹冷痛甚者,去丹皮、麦冬,加艾叶、小茴香,或桂枝易为肉桂,以增强散寒止痛之力;寒凝而气滞者,加香附、乌药以理气止痛;漏下不止而血色暗淡者,去丹皮,加炮姜、艾叶以温经止血;气虚甚者,加黄芪、白术以益气健脾;傍晚发热甚者,加银柴胡、地骨皮以清虚热。

医案

患者:邓女士,28岁。

主诉:痛经史8年,近3年加重。每次经期第1-2天小腹冷痛剧烈,需服强效止痛药,热敷稍有缓解。经色暗紫,血块多且大(如硬币大小),血块排出后疼痛稍减。平素畏寒肢冷,尤其腰腹及下肢冰凉,秋冬尤甚。月经周期常延后5-7天,经量偏少。精神疲倦,面色欠红润。

初诊:观其舌质淡暗,边有齿痕及少量瘀点,苔薄白,脉沉细涩。

辨证:冲任虚寒,寒凝血瘀,气血不足。

方药:温经汤加减(吴茱萸、桂枝、当归、川芎、白芍、赤芍、阿胶烊化、麦冬、丹皮、党参、炙甘草、生姜、半夏,加艾叶增强暖宫散寒之力)。

治疗过程:

首月(经前1周开始服药至经期第3天):当月经期腹痛程度减轻约40%,血块变小变少,畏寒感减轻。止痛药减量服用1次。

第二月(按周期调理):经前小腹仅有轻微冷胀感,经期第一天轻度隐痛,未服止痛药。经色转红,血块明显减少,畏寒肢冷改善,精神好转。

第三月:月经周期基本规律(仅推迟2天),经期无腹痛,仅感轻微腰酸。经色正红,无大血块。畏寒感基本消失,面色转红润。

巩固调理2月:痛经未再发作,月经周期、经量、经色均正常,体暖神佳。随访半年,痛经未复发。