女生每个月的那几天,总是会出现各种的不舒服,最常见的要属小腹疼痛难忍。痛经发作时,你是否也曾蜷缩在床,暗自忍耐?那熟悉的绞痛与坠胀感,仿佛在提醒我们身体深处的不平衡。

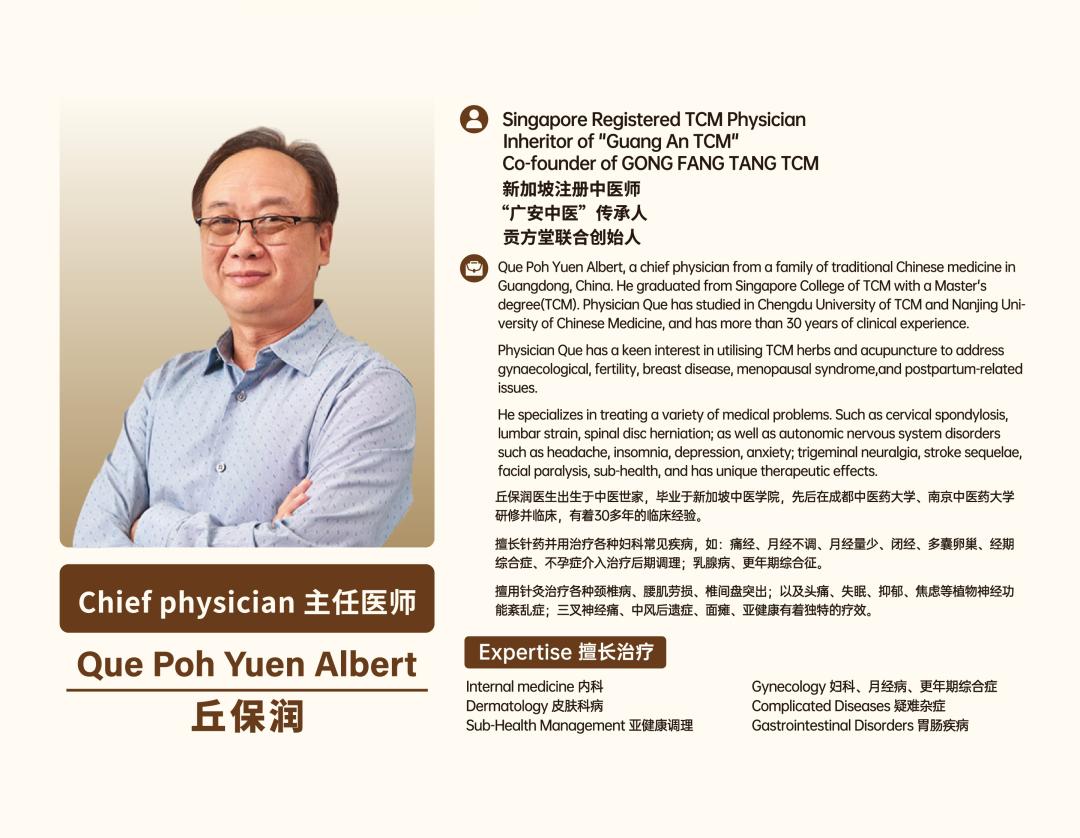

新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,痛经也称为"经行腹痛",其根源远非简单的"疼痛"二字可概括,临床常见痛经有几种明显类型,需细致分辨:

凝血瘀型: 经前或经期小腹冷痛拒按,得热痛减,经量少色黯有块。这种疼痛常伴随着手脚冰凉,痛感如寒冰凝结,暖水袋一敷便有所缓解。

气滞血瘀型: 经前或经期小腹胀痛,经行不畅,经色黯红有块,块下痛减,常伴胸胁、乳房胀痛。情绪波动时疼痛尤为明显。

气血虚弱型: 经期或经后小腹隐隐作痛,喜揉喜按,月经量少色淡质稀,常感神疲乏力、面色不佳。疼痛并非剧烈,却如影随形,绵绵不休。

中医如何调理痛经

1.中药汤剂:个性化调治核心

寒凝血瘀者:温经散寒、化瘀止痛。《金匮要略》中的温经汤,或选用少腹逐瘀汤加减,用吴茱萸、肉桂、当归、川芎、小茴香等温暖胞宫,驱散寒邪,畅通瘀血。

气滞血瘀者:疏肝理气、活血化瘀。这类患者常选用膈下逐瘀汤或逍遥散加减,柴胡、香附、枳壳疏通气机,配合桃仁、红花、当归等活血之品,使气行则血行。

气血虚弱者:补气养血、和中止痛。经典方如八珍汤、圣愈汤或归脾汤加减,重用黄芪、党参、当归、熟地、白芍等,滋养气血之本,使胞宫得以濡养,疼痛自缓。

2.艾灸:温煦祛寒的天然能量

艾灸关元(脐下3寸)、气海(脐下1.5寸)、子宫穴(脐下4寸旁开3寸)及三阴交(内踝尖上3寸)等穴位,如同为下焦注入温暖阳光。虚寒性痛经患者,在经前一周开始规律温和灸,能有效温通经脉,驱散寒湿,显著缓解经期冷痛。新加坡常年湿热,但室内冷气环境易致寒邪内侵,艾灸对此尤为适宜。

3.精准穴位按压:随身携带的"止痛开关"

三阴交: 肝脾肾三经交汇点,调理妇科要穴。痛经时按揉,能有效调和气血,缓解多种类型痛经。

合谷: 手背虎口处,有行气活血、通络止痛之效,尤其适合气滞型疼痛。

足三里: 外膝眼下3寸,强壮要穴,补益气血,改善虚弱体质引起的隐痛。

关元/子宫穴: 直接作用于胞宫区域,点揉或温敷可暖宫止痛。

医案

患者:周女士,28岁

主诉:痛经2年余,每次月经来潮前 1 - 2 天开始出现小腹胀痛,疼痛剧烈时难以忍受,需服用止痛药物缓解。

辩证:气滞血瘀型痛经

治法:治以理气行滞,化瘀止痛。方选膈下逐瘀汤加减。

处方:当归 12g,川芎 10g,赤芍 12g,桃仁 10g,红花 10g,五灵脂 10g(包煎),延胡索 15g,香附 12g,乌药 10g,枳壳 10g,丹皮 10g,甘草 6g。7 剂,水煎服,每日 1 剂,分早晚两次温服。

反馈:服用7剂后,小腹胀痛明显减轻,未服用止痛药物,经行较前通畅,经色转红,血块减少,乳房胀痛、胁肋胀满症状也有所缓解。守上方调整药量,继续服用 7 剂,巩固疗效。半年后随访,患者痛经未再复发,月经周期及经量均正常,身体状态良好,情绪稳定。

痛经不是女性必须承受的宿命。当气血恢复平和运行,当胞宫得到温暖滋养,那份月月如约而至的疼痛,终将化作身体平衡的见证。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。