手上、脚上会冒出密密麻麻的小水疱,又痒又胀,忍不住抓挠后还会脱皮、干裂、反复发作,这就是让人烦恼的汗疱疹。

汗疱疹是什么原因引起的?

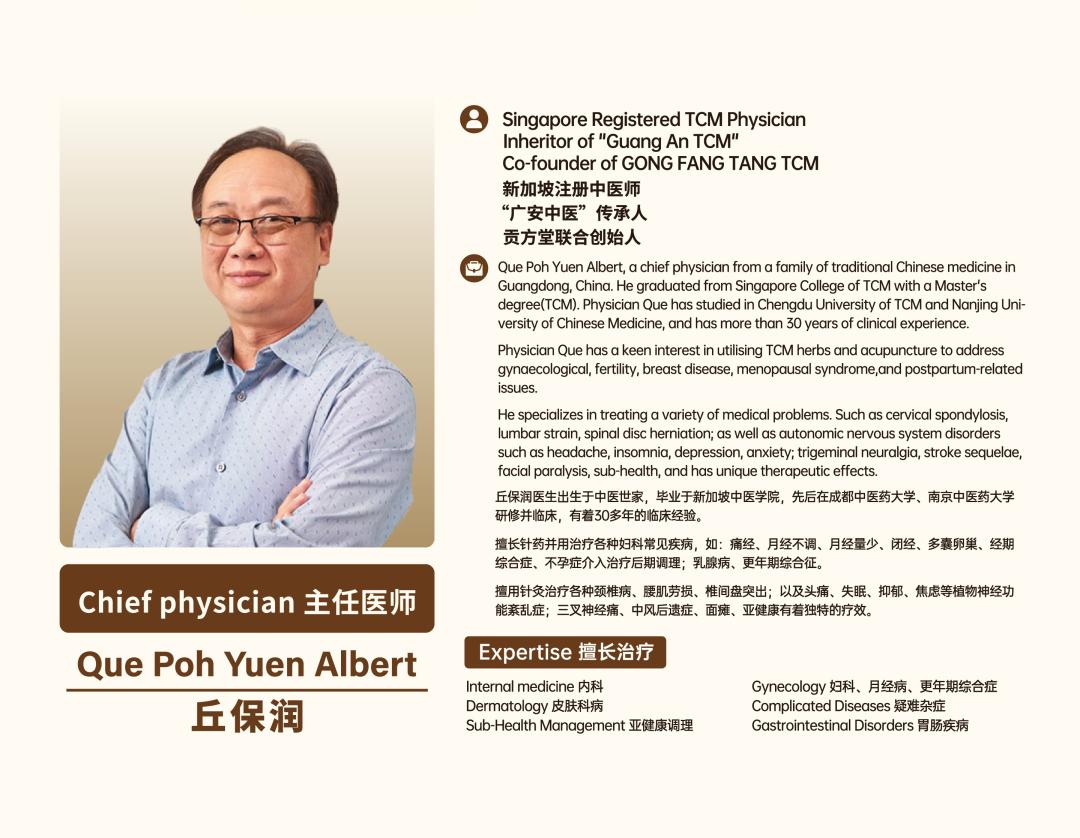

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润指出,汗疱疹在中医属“蚂蚁窝”、“田螺疱”范畴,其反复发作的根本在于内在脏腑功能失调,核心病机在于脾虚湿蕴。

脾主运化,为后天之本: 脾虚则运化水湿能力下降,导致内湿停聚。

湿性粘滞,易郁而化热: 内湿郁久化热,或外感湿热之邪,湿热交织,熏蒸肌肤。

发于四末,责之于脾: 中医认为“脾主四肢”,手脚正是湿邪容易积聚、外发的部位。湿热之邪不得疏泄,郁于皮下,便形成顽固水疱、瘙痒渗液。

丘保润医师强调:“单纯止痒消炎,不调理脾胃祛除内湿,如同斩草不除根。 唯有健运脾气,清除体内湿浊,才能截断病源,防止汗疱疹反复纠缠。”

汗疱疹中医怎么治疗除根?

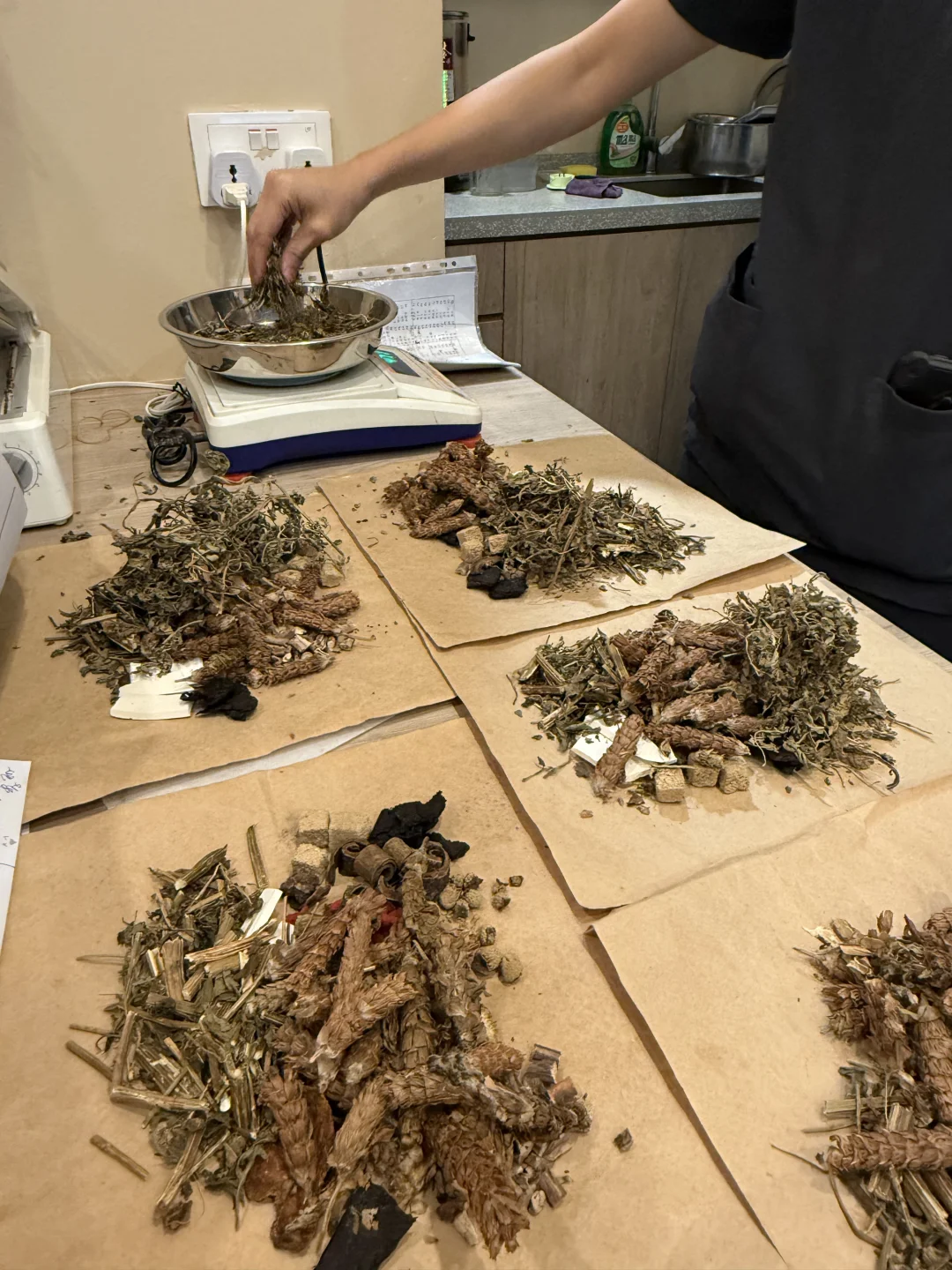

针对“脾虚湿蕴”这一核心病机,丘保润医师在临床实践中,尤其推崇并善用经典名方——参苓白术散进行化裁治疗,效果显著。

参苓白术散由白扁豆、白术、茯苓、甘草、桔梗、莲子、人参、砂仁、山药、薏苡仁组成。

参苓白术散如何攻克汗疱疹?

核心力量(健脾益气):人参(或党参)、白术、茯苓、甘草(四君子汤基础)——强力补气,恢复脾的运化动力。

祛湿主力(渗湿止泻):山药、莲子肉、白扁豆、薏苡仁——辅助健脾,更擅长渗利湿浊。

行气点睛(助运化湿):砂仁——芳香醒脾,行气和胃,防止补药壅滞,促进湿浊运化。

升降调和(载药上行):桔梗——宣肺利气,通调水道,并引脾气上升,输布精微。

脾健湿去,肌肤得以濡养,湿热之邪失去滋生土壤,水疱、瘙痒、脱皮等症状自然消退,且复发几率大大降低。

医案

患者:林女士,32岁。

主诉:双手反复发作汗疱疹3年余,每逢压力大或雨季必加重。双手掌、手指侧面密集小水疱,瘙痒剧烈,夜间尤甚,抓破后流水、脱皮,皮肤增厚粗糙。曾外用强效激素药膏,初期有效,停药即复发,且感觉皮肤更薄更敏感。伴有食欲不振、饭后腹胀、大便稀溏、身体困重。

初诊舌淡胖有齿痕、苔白腻等症状。

辨证:脾虚湿盛,兼有郁热。

治法:健脾益气,渗湿清热。

处方:参苓白术散加减。

方药:党参15g,白术12g,茯苓20g,炙甘草6g (健脾益气),山药15g,莲子肉12g,炒白扁豆15g,生薏苡仁30g (健脾渗湿),砂仁6g (后下) (醒脾行气),桔梗9g (宣肺利气,载药上行),加土茯苓15g,地肤子12g (增强清热利湿止痒之效)。

结果:服药7剂后,瘙痒感明显减轻,新发水疱减少,腹胀感缓解,大便成形。第二周大部分水疱干涸、脱皮减少,食欲改善,身体困重感减轻。第三周双手皮肤基本恢复光滑,偶有轻微瘙痒但很快消失,脱皮停止。食欲、大便恢复正常,精神体力转佳。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。