每个月都让女生们头疼的月经,情绪不稳定、焦虑暴躁、乳房胀痛、脸上冒痘痘,更难受的事在于——痛经。中医怎么调理?

不少人提起痛经,第一反应就是——宫寒,其实,痛经也有实证和虚证之分。

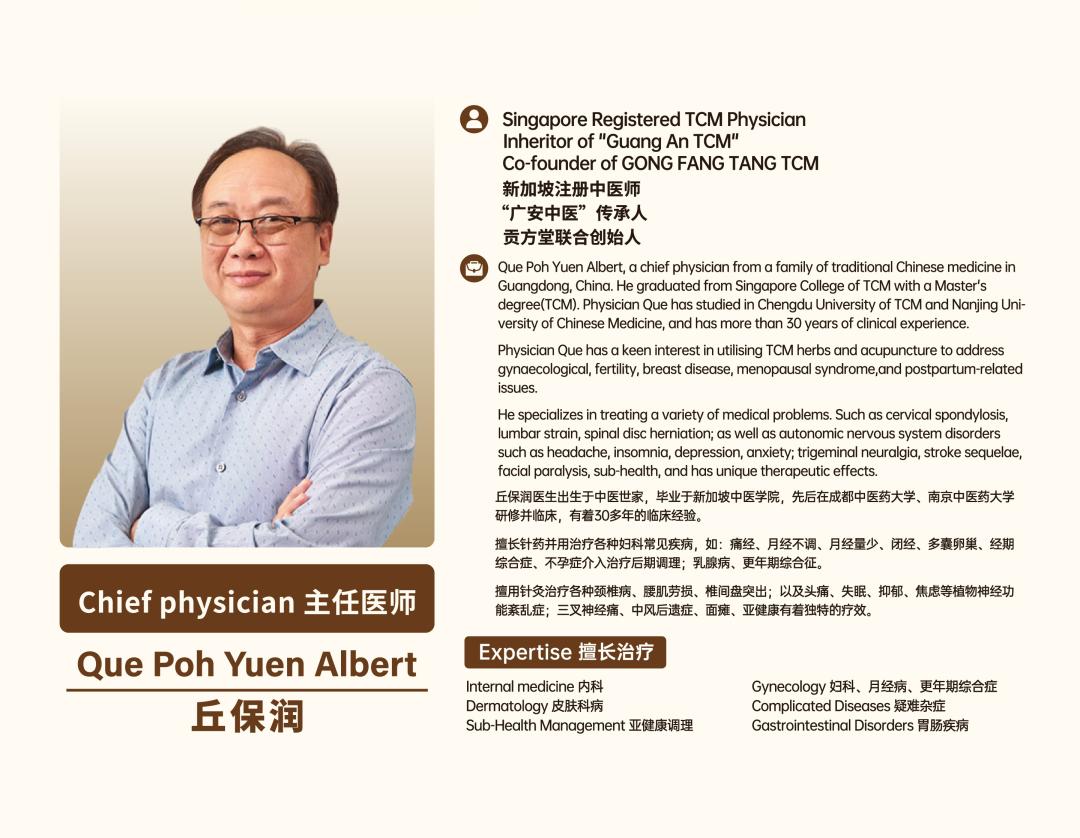

新加坡贡方堂TCM中医妇科丘保润指出,中医认为痛经的核心在于“不通则痛”或“不荣则痛”。

"不通则痛" 好比早高峰拥堵的交通。当寒邪侵袭或情绪压力导致气滞血瘀,经血流通受阻就会产生疼痛。这类疼痛通常表现为绞痛、冷痛,血块排出后疼痛减轻,热敷腹部可以缓解。

"不荣则痛" 则像缺乏灌溉的土地。气血虚弱无法滋养胞宫,经期气血下注会使本身气血不足的女性更加虚弱,从而产生隐痛、坠痛,按压腹部后反而感觉舒适。

子宫内膜的脱落需要推动力,这个推动力就是气血能量。

如果身体气血不足,推动力弱,推不掉子宫内膜,但身体还是在努力推,所以就会比较疼,我们也就出现了痛经的现象。

内调

说到调理宫寒,就不得不提妇科千年第一方的温经汤。

原方:吴茱萸三两 当归二两 川芎二两 芍药二两 人参二两 桂枝二两 阿胶二两 生姜二两 牡丹(去心)二两 甘草二两 半夏半升 麦门冬(去心)一升

吴茱萸帮助咱们的身体把寒湿排出来。

同时阿胶能补气血,川芎、芍药、桂枝来帮助加快气血的运行。

半夏、生姜通降胃气,助吴茱萸、桂枝温经散寒,人参、甘草益气健脾。

在这样的搭配下,我们的气血就会很快流转起来,达到一个温经散寒、养血通脉的效果。

针灸治疗

针灸可通过刺激特定穴位疏通经络、调和气血,有效缓解痛经。针灸于月经来潮前7天开始治疗,月经来潮第1天为止,连续3个疗程。常用穴位有三阴交、血海、十七椎、次髎。

艾灸疗法

艾灸可利用艾叶的药性及其燃烧时释放的热量,渗透皮肤,刺激体表穴位,从而起到温经散寒、活血通络、暖宫强肾的作用。治疗时,常用的穴位包括三阴交、关元和神阙等。

拔罐疗法

拔罐可疏通经络、祛风散寒,适用于寒湿凝滞型痛经。常用穴位有腰骶部、下腹部等。

穴位贴敷

使用特定草药制成的穴位敷贴外敷在特定穴位,利用其药物的温通效果来缓解痛经症状。如三伏贴、三九贴等。

王某,女,34岁。

主诉:痛经11个月。

现病史:11个月前,因正值月经期生气而得。此后每次月经期间小腹胀痛,两胁窜痛,严重时小腹呈阵发性剧痛、拒按,行经量少,淋沥不畅,经色紫黑夹有血块,经前白带量多。平时易怒,遇事易于激动生气。面部色素沉着,舌有瘀点,脉沉涩。曾用药治疗无效。妇科检查:子宫大小正常,子宫后倾,左侧附件增厚呈条索状,右侧正常。

中医诊断:痛经。

西医诊断:附件炎,继发性痛经。

处方:

关元:毫针直刺0.8寸,用盘法得气,闭其上气,针尖向下,针感送至阴部,留针30分钟。

间使:毫针直刺0.5寸,得气后留针30分钟。

三阴交:毫针直刺1.0寸,得气,闭其下气,开其上气,针尖向上,用白虎摇头手法,通关节,将针感送至少腹部,留针30分钟。

治疗经过:针2次后第一次月经期间小腹及两胁胀痛减轻,月经过后又针2次,至第二次月经期间小腹及两胁胀痛明显减轻,仍腰部酸痛,月经量多已无血块。共治12次痊愈。