你是不是也常常感觉:浑身没劲,能坐着绝不站着,能躺着绝不坐着;说话都有气无力,稍微动一下就心慌气短;脸色蜡黄或苍白,头发干枯掉得多,还总觉得头晕眼花……如果有,那你很可能就处于中医所说的“气血两虚”的状态。

气血两虚有哪些症状?

气的部分:

神疲乏力:总感觉累,精神不振。

少气懒言:不想说话,说话声音低弱。

自汗:稍微一动就出汗,而且是不热的那种汗。

容易感冒:抵抗力差,天气一变就容易中招。

血的部分:

面色无华:脸色萎黄或苍白,没有红润光泽。

唇甲色淡:嘴唇、指甲颜色发淡。

头晕眼花:尤其是蹲下站起来时,眼前发黑。

心悸失眠:心慌、心跳,睡眠浅、多梦。

毛发干枯:头发干枯、分叉、易脱落。

何为气血两虚?

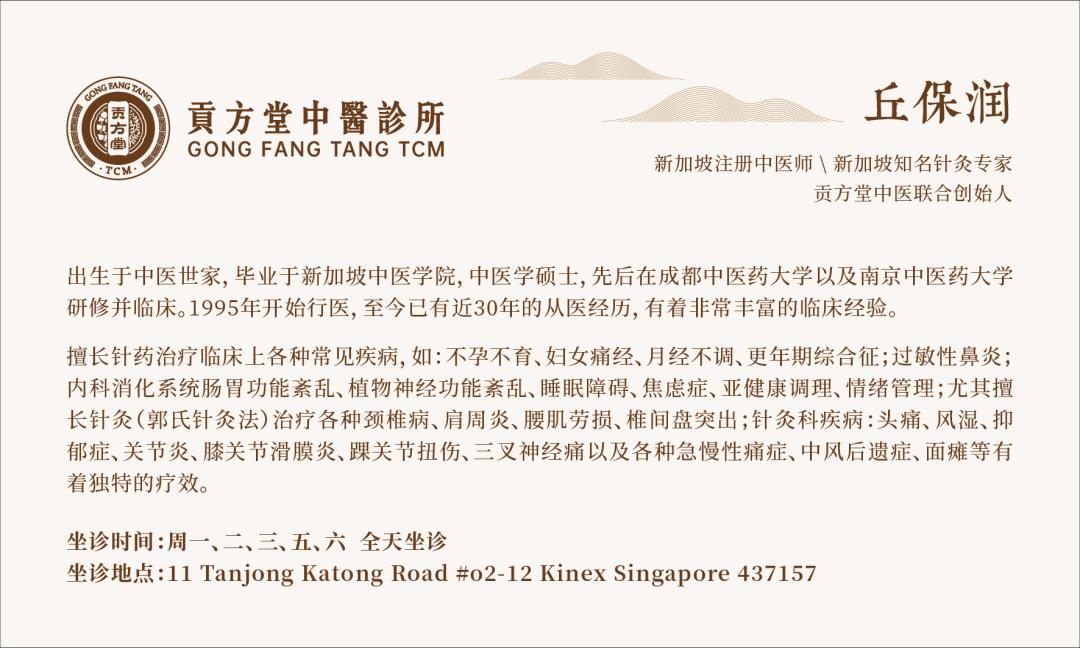

新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,气和血的关系密不可分,气能生血,血能载气。所以,长期的气虚会导致血的生成不足;而大量的失血也会导致气的损耗。气血两虚的形成,主要源于化生不足与过度耗损两个方面。

化生不足:脾胃虚弱

脾胃为后天之本,气血生化之源。饮食不节、长期过饥过饱或嗜食生冷肥甘,均可损伤脾胃功能,导致其运化水谷精微的能力减弱,气血化生无源,此为气血两虚最为常见的根源。

过度耗损:

劳倦内伤:长期的体力劳累(劳力)或脑力思虑(劳神),会持续消耗机体的气和血。久病不愈,正气与阴血在抗病过程中被不断耗伤,亦是常见原因。

慢性失血:女性月经过多、产后失血,或诸如消化道溃疡等导致的慢性失血,直接导致血虚。血为气之母,血虚则气无所依附,亦随之散逸,形成气血两虚。

中医如何治疗?双管齐下,气血同补!

治疗气血两虚,核心原则就是 “补气养血” 或 “益气补血” ,临床常通过内服中药、针灸等方法进行综合调理。

针灸艾灸:常选取气海、关元、足三里、脾俞、膈俞、血海、三阴交等穴位。针刺用补法,艾灸则可借助其温通之性,助阳益气,促进气血生化。

中药治疗:这是最主要的手段,通过服用益气养血的方剂来从根本上调理。在众多补气血的方子里,丘医师尤其推荐八珍汤,来源《瑞竹堂经验方》,是气血双补的典范方剂,由补气基础方“四君子汤”与补血基础方“四物汤”合方而成。

药物组成:补气部分(四君子汤):人参(或党参)、白术、茯苓、炙甘草。此方益气健脾,从源头促进气血生成。补血部分(四物汤):熟地黄、当归、白芍、川芎。此方滋阴养血,兼能活血调血,使补血而不滞血。使药:生姜、大枣,调和脾胃,以资化生。功用:益气补血。主治:气血两虚证。症见面色无华,头晕目眩,心悸怔忡,气短懒言,四肢倦怠,舌淡苔白,脉细弱或虚大无力。

方义解析:本方以参、术、苓、草健脾益气,使气旺而血生;以地、芍、归、芎滋补阴血,使血足则气有所依。两组药物相配,共奏气血双补之效。临床应用时,常根据具体证候进行化裁,如偏于气虚者加重补气药,偏于血虚者加重补血药,或兼见失眠者可加酸枣仁、远志等。

医案

患者:王女士,38岁,教师。

病史:半年来因工作劳累,渐感精神疲惫,气短不足以息,声音低微。伴有心悸不安,头晕目眩,尤其在站立或劳累后加重。夜寐多梦,月经量少色淡,经期延长。观其面色萎黄,唇甲色淡,舌质淡胖,边有齿痕,脉沉细无力。

辨证:气血两虚(心脾两虚证)。

治法:益气补血,健脾养心。

方药:八珍汤合归脾汤化裁。

反馈:服药后精神转佳,乏力、心悸明显减轻。效不更方,守方继进14剂。三诊时面色渐见红润,头晕已止,月经量较前增多。后以中成药归脾丸调理月余,诸症悉平。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。