经历过偏头痛的人都知道,它发作起来,整个人的生活节奏会被完全打乱。那不是一句简单的‘有点头疼’能概括的,而是一种伴随着恶心、畏光、无法思考的折磨。如果你也是‘资深患者’,别只知道硬扛和吃止痛药了,从根源上调理才是终结偏头痛的正道。

偏头痛的症状与潜在危害有哪些?

典型症状:

部位与性质:多为一侧头部(有时也可为双侧)的搏动性、跳动性疼痛,如同心跳般一下一下地撞击。

伴随症状:常伴有恶心、呕吐、畏光、畏声。部分患者在发作前会出现视觉先兆,如看到闪光、锯齿形线条或暂时性视力模糊。

诱发因素:劳累、情绪波动、睡眠不足、特定食物(如奶酪、巧克力)、月经来潮等均可诱发。

发作过程:疼痛通常持续4至72小时,活动后会加剧,安静休息可稍得缓解。

潜在危害:

生活质量骤降:无法正常工作、学习和生活,社交活动受限。

情绪障碍:长期疼痛易导致焦虑、抑郁等情绪问题。

脑血管风险:长期频繁的偏头痛(尤其有先兆者)可能会轻微增加脑卒中(中风)的风险。

药物过度使用:长期依赖止痛药可能导致“药物过度使用性头痛”,形成恶性循环。

偏头痛的病因是什么?

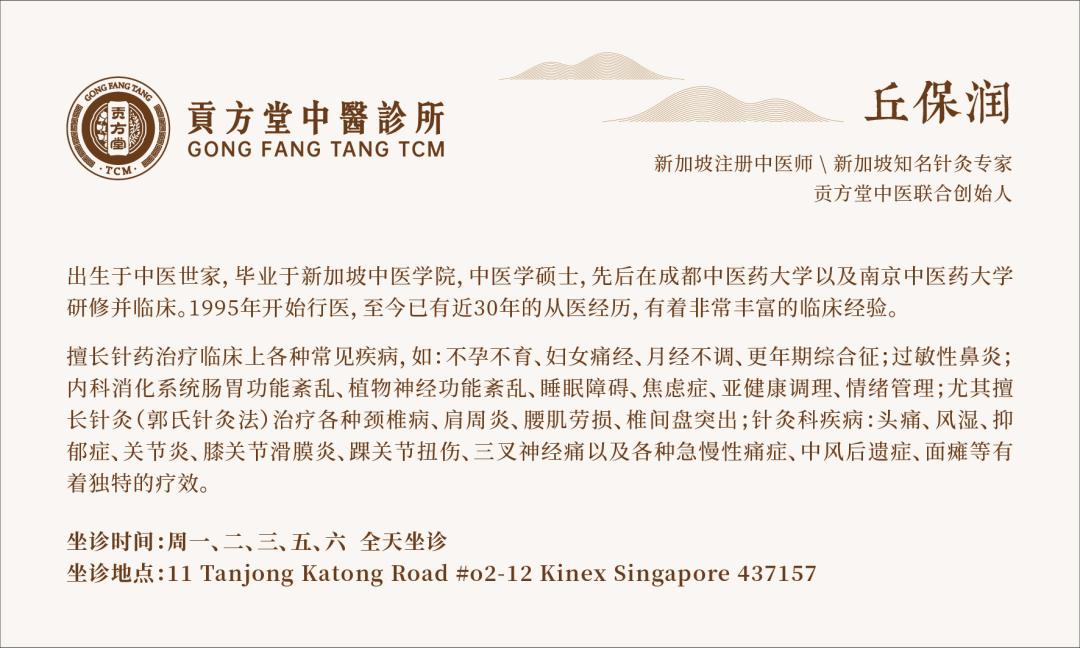

新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,中医称偏头痛为“偏头风”、“头风”,其病机关键在于 “风” 和 “不通” 。头为“诸阳之会”,清阳之府,需气血清阳濡养才能神清气爽。任何导致 经络闭塞,清阳不升,浊阴不降 的因素,都可能引发疼痛。

肝阳上亢型

核心病机:肝火过旺或肝肾阴虚,导致肝阳上亢,产生内风冲击头部。疼痛特点:剧烈搏动性疼痛,常由情绪波动引发,伴面红、口苦。

风痰瘀阻型

核心病机:痰湿与瘀血相互勾结,阻塞脑部血管经络。疼痛特点:头痛昏沉、刺痛,位置固定,反复发作,伴恶心胸闷。

气血亏虚型

核心病机:气血不足,无法上荣于头,脑部失养。疼痛特点:隐隐作痛,时发时止,劳累后加重,伴头晕、乏力、面色苍白。

外感风邪型

核心病机:风寒或风热外邪侵袭,阻塞头部经络。疼痛特点:多伴随感冒症状,痛连颈背,遇风受寒则加重。

中医如何治疗偏头痛?

中医常用的外治法有针灸和推拿按摩两种,针灸常取穴位:风池、太阳、百会、合谷、太冲、阿是穴。针灸能直接疏通经络,调节气血,迅速缓解疼痛。推拿/按摩,点按头部穴位,拿捏颈肩部肌肉,放松紧张,通则不痛。

中药内服作为偏头痛的主要治疗手段,丘医师给大家推荐一款疏风散寒的代表方——川芎茶调散。此方是治疗外感风邪所致偏头痛的经典基础方,尤其适用于风寒类型。本方集众多辛散疏风药于一方,升散中寓有清降,共同起到 疏风散寒,通络止痛 的功效。川芎为“治头痛之要药”,其性上行,能直达头面病所。原方用法是用清茶调服,因茶性苦凉,可上清头目,制约风药之温燥,又能降气,防止升散太过。

方剂组成:

川芎12g:君药,上行头目,活血行气,祛风止痛

荆芥10g:臣药,疏风散寒)

白芷10g:臣药,善治阳明头痛,即前额痛

羌活10g:臣药,善治太阳头痛,即后枕痛

细辛3g:佐药,通窍止痛,温而不燥

防风10g:佐药,祛风解表

薄荷6g:后下,使药,清利头目,助散风邪

甘草6g:调和诸药

适用症状:偏头痛或全头痛,起病较急,痛连项背,遇风受寒则发作或加重,舌苔薄白。

注意:本方辛散力量较强,对于肝阳上亢、气血亏虚或风热头痛者不适用。

医案

患者:张女士,35岁,会计。

主诉:右侧偏头痛反复发作5年,近因加班劳累、情绪烦躁后剧痛3天。

诊见:头痛如裂,以搏动性为主,面红目赤,口苦,睡眠差,大便干,舌红苔黄,脉弦数有力。

辨证:肝阳上亢,化火动风。

治法:平肝潜阳,清热熄风。

方药:天麻钩藤饮加减。

反馈:服药7剂后,剧痛转为隐痛,发作频率大减,睡眠改善。原方去栀子、黄芩,加白芍15g养血柔肝,再进14剂。一月后随访,头痛未再发作,仅于经期前偶有轻微不适。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。