你是否耳朵总是嗡嗡响,像有只蝉在叫,白天听不清人说话,晚上吵得睡不着?不少人被耳鸣缠上后,试过各种方法却不见好转,这要怎么办?

耳鸣嗡嗡响是什么原因引起的?

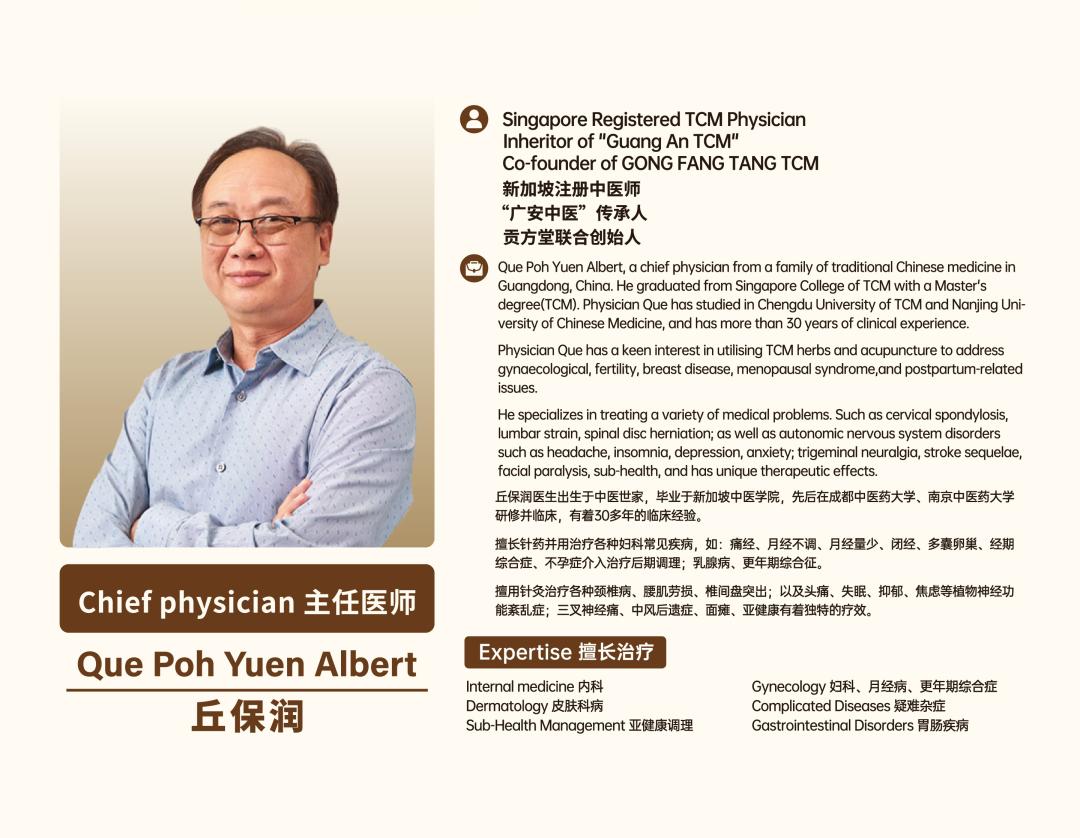

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润指出,中医看待耳鸣,不会只盯着 “耳朵”,而是从全身调理的角度找原因。常见的耳鸣类型主要有 3 种。

1.痰湿困阻型:平时爱吃油腻、甜腻食物,容易生痰湿,这些 “浊物” 堵在耳窍,就会出现低沉的 “嗡嗡声”,还可能伴头晕、痰多、身体发沉;

2.肝火上炎型:经常熬夜、脾气急躁的人,肝火容易往上冲,耳鸣多是尖锐的 “蝉鸣声”,常跟着口苦、眼红、失眠;

3.肾精亏虚型:中老年人或长期劳累者,肾精不足会导致耳窍失养,耳鸣声音轻但持续时间长,还会有腰膝酸软、记忆力下降的情况。

耳鸣中医怎么治疗?

耳鸣的病因病机复杂多样,但临床上因“痰湿困阻”所致者尤为常见。在这里丘医师常用一个经典名方温胆汤,外加针灸一起治疗效果好。温胆汤并非字面意义上的“温胆”,而是清热化痰、理气和胃的经典名方。它就像一位清洁工,负责清除循行于经络中的痰湿浊邪,还给耳窍一个“清净”。

温胆汤由半夏、竹茹、枳实、陈皮、甘草、茯苓组成。

方中的半夏、陈皮能燥湿化痰,茯苓健脾利湿,竹茹清化热痰,枳实破气消积,化痰除痞,甘草调和脾胃,把体内的痰湿清掉,耳窍通了,耳鸣自然会减轻。

加减妙用:如肝火旺者可加龙胆草、栀子;睡眠差者可加酸枣仁、远志等。

外加针灸治疗

针灸能直接疏通经络气血,引导清气上行耳窍,是治疗耳鸣的极佳外治法。

常用穴位:听宫、听会、翳风。这些穴位临近病所,可直达病位,疏通耳部气血。

远端取穴:

中渚(手少阳三焦经):善于疏通少阳经气,是治疗耳鸣的要穴。

太冲(足厥阴肝经):可疏肝泻火,平息上扰之风阳。

丰隆(足阳明胃经):是“化痰第一要穴”,能从根本祛除痰湿。

太溪(足少阴肾经):滋补肾阴,填精补髓,适用于肾虚型耳鸣。

针刺这些穴位,可以起到立竿见影的疏通效果,很多患者治疗后即刻感到耳部轻松。配合内服中药,标本兼治,疗效更为显著和持久。

医案

患者:李先生,45岁。

主诉:因长期熬夜、饮食不规律,近半年来双耳持续性嗡嗡鸣响,如蝉不休,且耳内有明显的闭塞感。伴有胸闷、痰多、头晕、口苦等症状。西医检查未发现器质性病变,诊断为神经性耳鸣,治疗效果不佳。

初诊:舌苔黄腻,脉滑数。

辨证:痰火郁结,上壅耳窍。

治以:理气化痰、清胆和胃。

治疗方案:

内服:以温胆汤为基础方进行加减(加入石菖蒲以开窍),每日一剂,早晚服用。

外治:每周进行2次针灸治疗,取穴听宫、翳风、中渚、丰隆、太冲等。

治疗效果:

经过1周的治疗,李先生感觉耳鸣声响有所减轻,耳闷感消失,痰量减少。

连续治疗2周后,耳鸣在大部分时间已基本消失,仅在极度疲劳时偶有轻微响动,头晕、胸闷等症状也均已改善。

后续嘱其注意作息、调整饮食,并继续巩固治疗两周,耳鸣未再复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。