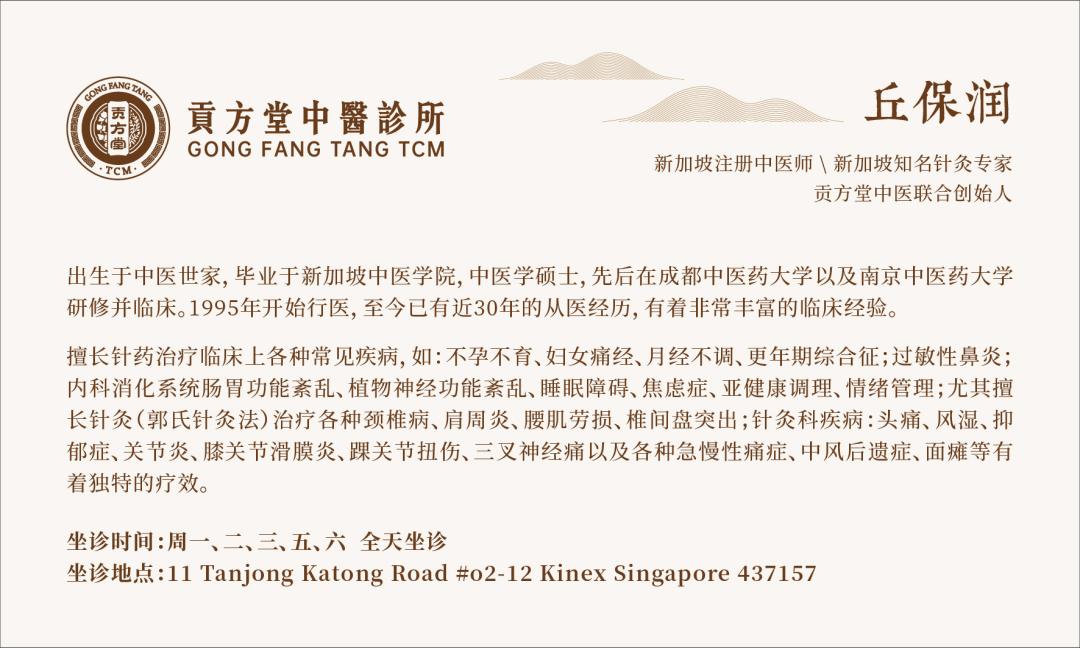

相信大多数女生来例假都有过这样的经历,小腹一阵阵的冷痛、坠痛,腰酸背痛,明明和闺蜜计划好了周末去逛街、去运动,却因为突如其来的痛经,只能抱着热水袋蜷缩在床上,什么都不想干。新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,痛经,归根结底是“气血不通”或“气血不荣”,导致子宫“不通则痛”或“不荣则痛”。

痛经的常见症状有哪些?

痛经发作时,不仅仅是小腹疼痛,常常伴随一系列全身症状:

主要症状:小腹或腰部冷痛、胀痛、刺痛或隐痛,严重时可能疼痛至晕厥。

伴随症状:恶心呕吐、腹泻、手脚冰凉、乳房胀痛、头痛、面色苍白、出冷汗等。

中医根据其成因,主要将痛经分为两大类型:

不通则痛 - 实证(气滞血瘀、寒湿凝滞)

特点:疼痛剧烈,拒按(按压时疼痛加剧),经血颜色暗紫、有血块,血块排出后疼痛减轻。

原因:肝气不舒导致气机不畅(气滞),或感受寒邪导致血液凝滞(血瘀),气血运行受阻,“不通”故而引发疼痛。

不荣则痛 - 虚证(气血虚弱、肝肾亏虚)

特点:疼痛绵绵,喜按(按压后感觉舒适),经血颜色淡、质地清稀,月经量少。

原因:身体气血不足,或肝肾精血亏虚,导致子宫脉络失于濡养,“不荣”故而引发隐痛。

中医如何治疗痛经?

1. 内治法:经典方药,辨证施治

中医会根据具体证型开具方药。以下是丘医师常用治疗寒凝血瘀型痛经的经典方剂示例,此证型在临床上极为常见:

【经典方:温经化瘀止痛汤】

治法:温经散寒,化瘀止痛。

组方:当归(12g):补血活血,调经止痛,为“血中圣药”。川芎(9g):活血行气,祛风止痛,是治疗头痛和妇科血瘀的要药。赤芍(9g):清热凉血,散瘀止痛。肉桂(6g):补火助阳,散寒止痛,温通经脉。小茴香(6g):散寒止痛,理气和胃,专治寒凝腹痛。干姜(6g): 温中散寒,回阳通脉。蒲黄(9g,包煎):化瘀止血,利尿通淋。五灵脂(9g,包煎):活血止痛,化瘀止血。与蒲黄配伍为“失笑散”,是著名的化瘀止痛药对。延胡索(9g):行气活血止痛,“专治一身上下诸痛”。炙甘草(6g):调和诸药,补脾和中。

用法: 水煎服,每日一剂,于经前3-5天开始服用,连续服用5-7天。

2. 外治法:直达病所,快速缓解

外治法因其使用方便、起效迅速而备受欢迎。对于痛经,尤其是寒凝血瘀型,外用膏药是极佳的选择。

【推荐外用:新加坡贡方堂御痛膏】

新加坡贡方堂承古法精髓,结合现代工艺,推出的御痛膏,正是针对“不通则痛”原理的外治良方。

作用机理:本品精选肉桂、干姜、小茴香等温经散寒的药材,以及川芎、延胡索等活血化瘀的药材。将其精华萃制成膏,直接涂抹于关元穴(肚脐下四指)或疼痛最明显处,药力透过皮肤,直达子宫胞脉,有效温散寒邪,活血通络,从而快速缓解冷痛、胀痛。

优势:

靶向作用: 药力直达病所,避免肝脏首过效应。

安全温和: 外用制剂,对胃肠道无刺激。

3. 针灸与艾灸

通过刺激特定穴位(如三阴交、血海、足三里、关元穴),疏通经络,调和气血。艾灸的温热效应对于寒性痛经效果尤为显著。

医案

患者: 林小姐,25岁,办公室职员。

主诉: 经行小腹冷痛3年,加重1年。疼痛剧烈时需服用止痛药,经色暗紫、血块多,血块排出后痛减,伴有手脚冰凉。

诊断: 舌质淡暗,边有瘀点,苔白,脉沉紧。辨证为寒凝血瘀型痛经。

治疗方案:

内服中药: 以上述“温经化瘀止痛汤”为基础方进行加减,于经前一周服用。

外用膏药: 配合使用新加坡贡方堂御痛膏,每日涂抹关元穴。

艾灸: 建议其自行在家艾灸关元穴和三阴交,每周2-3次。

效果: 第一个月经周期,疼痛明显减轻,血块减少。连续调理三个周期后,痛经基本消失,月经颜色转红,手脚冰凉改善。嘱其注意日常养护,停用内服中药,仅在经期前后使用贡方堂御痛膏巩固即可。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。