从最初的隐隐作痛,到如今必须卧床休息的剧痛;从一包红糖姜茶就能缓解,到如今止痛药也收效甚微——为什么痛经会变得越来越严重?

痛经越来越严重是什么原因?

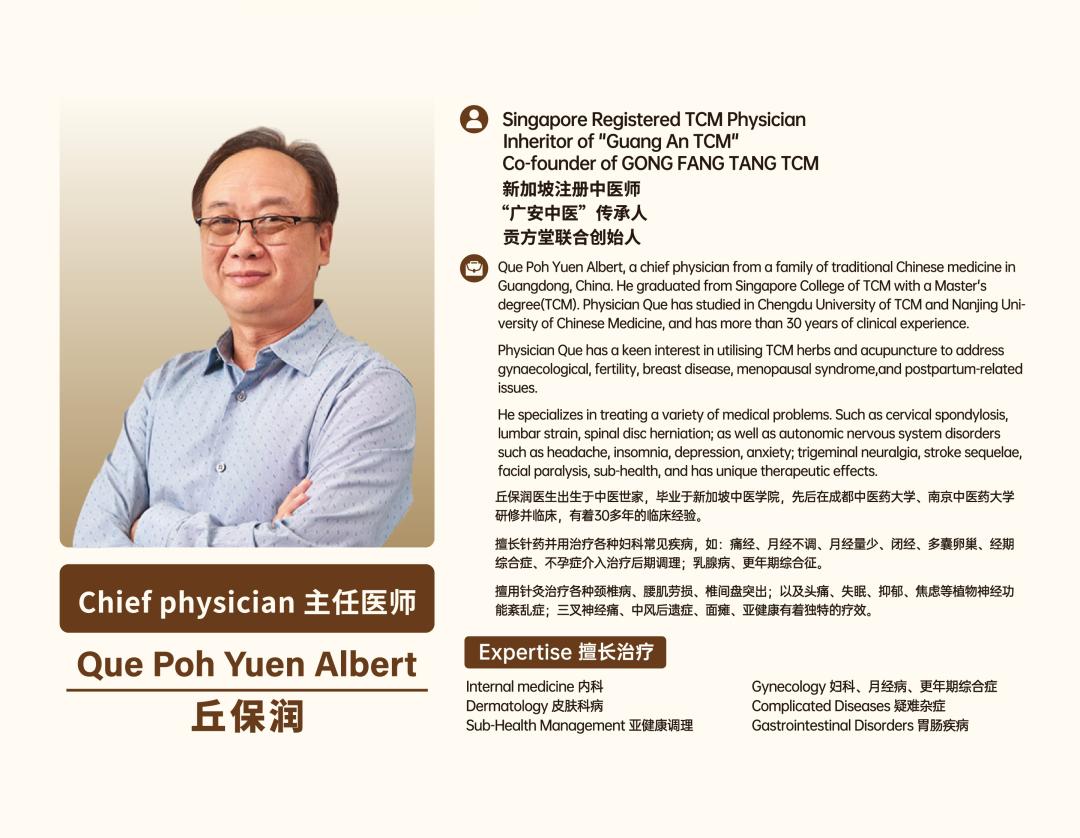

新加坡贡方堂TCM中医妇科专家丘保润指出,痛经的进行性加重,通常不是单一问题,而是多种因素交织的结果,其核心病机在于 “不通则痛” 的加剧。

1.寒凝加重,血液成冰

主要元凶:长期饮食生冷(冰淇淋、冷饮)、衣着单薄(露脐装)、夏季久吹空调,导致寒邪持续入侵胞宫。寒主收引、凝滞,会使血管经络挛缩,血液变得像“冰沙”一样凝滞难行,瘀堵在子宫,疼痛自然一次比一次剧烈。

2.瘀血内停,旧瘀未除添新瘀

关键帮凶:每次经期,因寒凝或气滞产生的瘀血(表现为血块)若未能彻底排出,便会作为“病理产物”沉积在胞宫内。旧瘀未去,下一次经血遇寒再成新瘀,如此恶性循环,瘀堵范围越来越大,疼痛也就愈发严重。

3.情绪压力,气滞血瘀

无形推手:长期紧张、焦虑、抑郁等不良情绪会导致肝气郁结。气是推动血液运行的动力,气不行则血不流。气滞与血瘀相互影响,共同加重经络的阻塞。

痛经越来越严重吃什么中药好?

针对上述 “寒凝血瘀” 这一核心病机,丘保润医师尤为推崇清代名医王清任《医林改错》中的经典方剂——少腹逐瘀汤。这方被称为“妇科瘀血第一方,能精准温经、活血、化瘀、止痛,从根源减少瘀血堆积。

少腹逐瘀汤由小茴香、干姜、延胡索、没药、当归、川芎、官桂、赤芍、蒲黄、五灵脂组成。

方解

温经散寒组:小茴香、干姜、官桂 —— 温暖胞宫,驱散寒气,解决“寒凝血瘀”的根源,尤其适合平时怕冷、经期喝热水能缓解疼痛的女性;

养血活血组:当归、川芎、赤芍 —— 补血不滞瘀,活血不伤血,改善因瘀血导致的经量少、颜色暗,同时避免化瘀过度导致气血亏虚;

化瘀止痛组:蒲黄、五灵脂(失笑散)—— 这是中医里的“止痛黄金搭档”,能快速消散胞宫瘀血,缓解刺痛、绞痛,很多女性服用后会发现“血块变多、疼痛减轻”;

行气导滞组:延胡索、没药 —— 行气活血、通络止痛,针对“气滞血瘀”导致的经前腹胀、乳房胀痛,让气血运行更顺畅。

加减妙用

寒重的女性(痛经时手脚冰凉、怕冷明显):加制附子、艾叶,增强温经散寒的效果;

气滞重的女性(经前乳房胀痛、情绪差):加香附、柴胡,疏肝理气、行瘀止痛;

气虚的女性(痛经无力、头晕乏力):加黄芪、党参,补气活血,让瘀血更容易排出;

疼痛特别严重的女性:加川楝子、乳香,强化止痛效果,缓解经期 “剧痛难忍”。

医案

患者:李女士,27岁。

主诉: 痛经进行性加重4年。初期仅感小腹坠胀,近两年疼痛加剧,需服用止痛药。经期小腹冷痛剧烈,必须用热水袋敷贴方可稍有缓解,经血紫暗、血块多且大(如硬币大小),血块排出后疼痛稍减。平素畏寒,手脚冰凉。

初诊: 面色青白,舌质紫暗,边有瘀点,苔白,脉沉紧。

中医辨证:寒凝血瘀证。

治以:活血祛瘀,温经止痛。

开方:少腹逐瘀汤甲减;。嘱其于经前一周开始服用,至经期第三天停止。水煎服,每日1剂,早晚服用。

医嘱:严格忌食生冷,注意腰腹部保暖,每日温水泡脚。

调理效果

首个周期后:李女士反馈当月痛经程度减轻约50%,血块明显减少变小,对止痛药的依赖降低。

连续调理三个月经周期后:痛经基本消失,仅感轻微不适,经血颜色转红,血块消失,畏寒、手脚冰凉的情况大为改善。丘医师嘱其停药,以生活调理为主,随访半年未再复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。