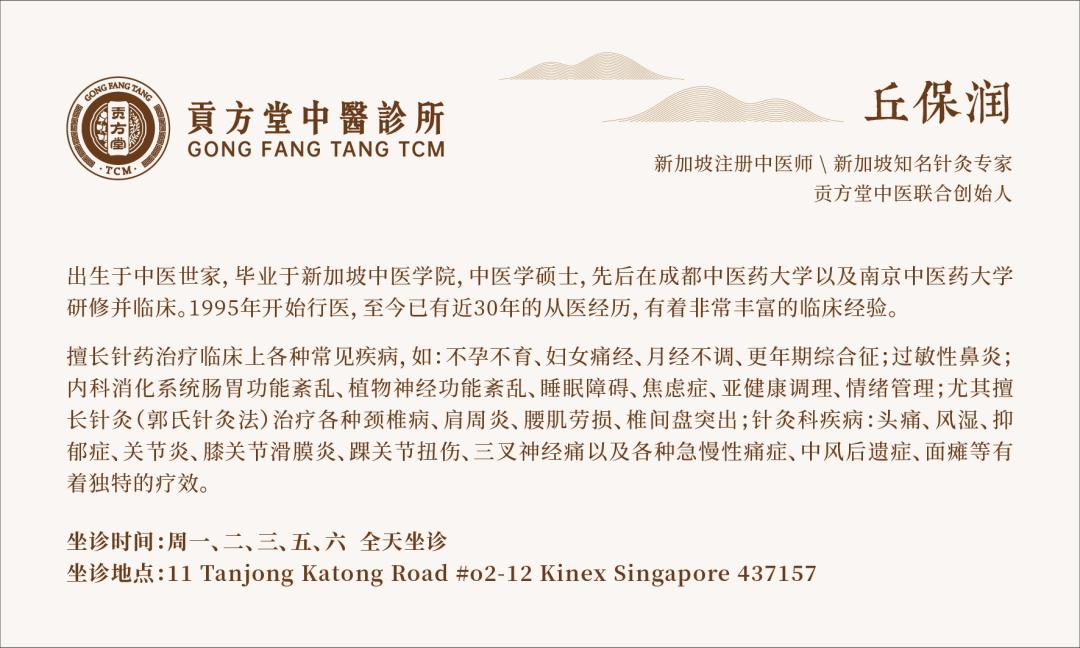

现如今,相信很多人(特别是女性和中老年人)都面临着水肿的困扰,尤其是晨起眼睑浮肿、下午双腿肿胀,打工人平时只能靠着冰美式消消水肿,但这根本是治标不治本。新加坡贡方堂TCM丘保润医师指出,水肿不是一个独立的疾病,而是身体内部水液代谢失调的警示信号。其根本病机在于 肺、脾、肾三脏功能失调,以及三焦水道不利。

为何容易水肿?

人体水液的正常代谢,依赖于:

肺的通调水道:肺像“天空”,通过宣发和肃降功能,将水液布散至体表(出汗),并向下输送至肾膀胱。

脾的运化水湿:脾是“中枢”,负责消化吸收,并将水液上输于肺。脾虚则水湿内停,是产生水肿的关键,故有“诸湿肿满,皆属于脾”之说。

肾的蒸腾气化:肾是“水闸”,像锅炉一样蒸腾水液,将清者回收,浊者化为尿液排出。肾阳不足,则水液泛滥成灾。

三焦的通利水道:三焦是水液运行的通道,通道不通畅,水液就会滞留。

任何一环出现问题,都可能导致水液无法正常排出,滞留于肌肤腠理之间,形成水肿。

易水肿人群有哪些?

脾胃虚弱者:长期饮食不节,嗜食生冷油腻,损伤脾胃。

肾气不足者:年老体弱、久病、或房劳过度之人。

久坐久站者:教师、护士、办公室白领等,气血运行不畅,影响水液代谢。

女性:经期、孕期、更年期,激素水平变化会影响水盐平衡,且女性先天以肝为用,易肝郁气滞,影响脾运。

缺乏运动者:运动量少,阳气不生,水湿难以运化。

中医如何祛湿消肿?

中医治疗水肿,绝非简单“利尿”,而是遵循“开鬼门,洁净府,去菀陈莝”的原则(即发汗、利小便、通大便),并着重调理肺、脾、肾三脏。

针灸疗法:

常用穴位:水分(利水要穴)、阴陵泉(健脾祛湿)、足三里(健脾益气)、三阴交(调补肝脾肾)、肾俞、脾俞(温补脾肾)、复溜(补肾利水)。

艾灸疗法:特别适合脾肾阳虚的阴水。

常用穴位:神阙(肚脐)、关元、气海、足三里。艾灸的温热的效力能有效温阳化气,蒸腾水湿。

中药内服:根据辨证分型,选用相应的方剂。

经典方剂举例

越婢加术汤(《金匮要略》)

主治:风水相搏型阳水。一身尽肿,伴有发热、恶风。

功效:发汗解表,散水清热。

五苓散(《伤寒论》)

主治:水湿内停,膀胱气化不利。症见小便不利、水肿、腹泻、口渴但不想喝水。

功效:温阳化气,利水渗湿。

实脾饮(《济生方》)

主治:脾肾阳虚,气滞水停之阴水。水肿腰以下为甚,腹胀、便溏、畏寒肢冷。

功效:温阳健脾,行气利水。是治疗阴水的代表方。

日常简易食疗方:

薏仁冬瓜汤:薏苡仁50克,冬瓜(连皮)200克,一起煮汤。健脾利湿,清热消肿。

黄芪茯苓粥:黄芪20克(用布包),茯苓15克,粳米100克。先将黄芪、茯苓煎水取汁,再用药汁煮粥。益气健脾,利水消肿,非常适合脾虚气弱的水肿。

玉米须茶:干玉米须30克,洗净后沸水冲泡代茶饮。具有良好的利尿降压效果。

医案

患者:李女士,52岁,教师。

主诉:双下肢浮肿反复发作2年,下午加重,按之凹陷。

诊见:面色无华,神疲乏力,食欲差,腹部胀满,大便稀溏,手足不温,舌淡胖、边有齿痕,苔白滑,脉沉弱。

辨证:脾阳虚衰,水湿内停(阴水)。

治法:温阳健脾,行气利水。

方药:实脾饮加减。

附子(先煎)6g,干姜9g,白术15g,茯苓20g,木瓜9g,木香6g,厚朴9g,草果6g,大腹皮9g,炙甘草6g。7剂,水煎服。

二诊:水肿明显消退,腹胀减轻,食欲好转。原方去大腹皮,加黄芪15g以益气健脾,继服14剂。

反馈:水肿基本消退,精神体力改善,嘱其常服中成药附子理中丸巩固,并注意饮食保暖。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。