糖尿病是现代社会的甜蜜杀手。如果你出现视力变差、咽干舌燥、刚吃完就觉得饿、夜尿增多、足部麻痹、皮肤干痒、伤口恢复慢等问题,有可能是糖尿病的警告信号。

糖尿病:真的是“糖”惹的祸?

许多人将糖尿病简单地等同于“糖吃多了”。这其实是个巨大的误区!

核心问题在“胰岛素”与“利用障碍”: 糖尿病的本质是人体胰岛素分泌不足(1型)或胰岛素作用效率低下(胰岛素抵抗,常见于2型),导致血糖无法顺利进入细胞被利用,从而堆积在血液中形成高血糖。

吃糖多 ≠ 直接致病: 长期高糖、高热量、不健康的饮食模式,加上缺乏运动、肥胖、遗传等因素,确实会显著增加患2型糖尿病的风险。但这并非唯一或直接等同于“吃糖就得病”。健康的身体能够代谢适量的糖分。关键在于整体的代谢平衡被打破。

重点在于“控”而非“绝”: 确诊糖尿病后,严格控制糖分和总热量的摄入至关重要,但病根在于身体处理糖的能力出了问题。

糖尿病的并发症都有哪些?

血管病变是常见并发症,包括大血管病变和微血管病变。大血管病变易导致冠心病、脑梗死、下肢动脉硬化闭塞症,患者可能出现胸痛、头晕、下肢疼痛发凉甚至坏疽。微血管病变则会损伤视网膜和肾脏,引发糖尿病视网膜病变,导致视力下降、视物变形,严重者失明;还会引起糖尿病肾病,出现蛋白尿、水肿,晚期可能发展为肾衰竭。

神经病变也较为多发,周围神经病变表现为肢体麻木、疼痛、感觉减退,尤其下肢明显,患者可能有 “袜套样” 或 “手套样” 感觉异常;自主神经病变会影响胃肠、心血管等功能,出现胃轻瘫、心动过速、体位性低血压等。

此外,糖尿病还可能引发糖尿病足,因神经和血管病变导致足部溃疡、感染,治疗不及时可能需要截肢;也会增加感染风险,如皮肤反复疖肿、泌尿系统感染等,且感染不易控制。

糖尿病中医怎么治疗效果好?

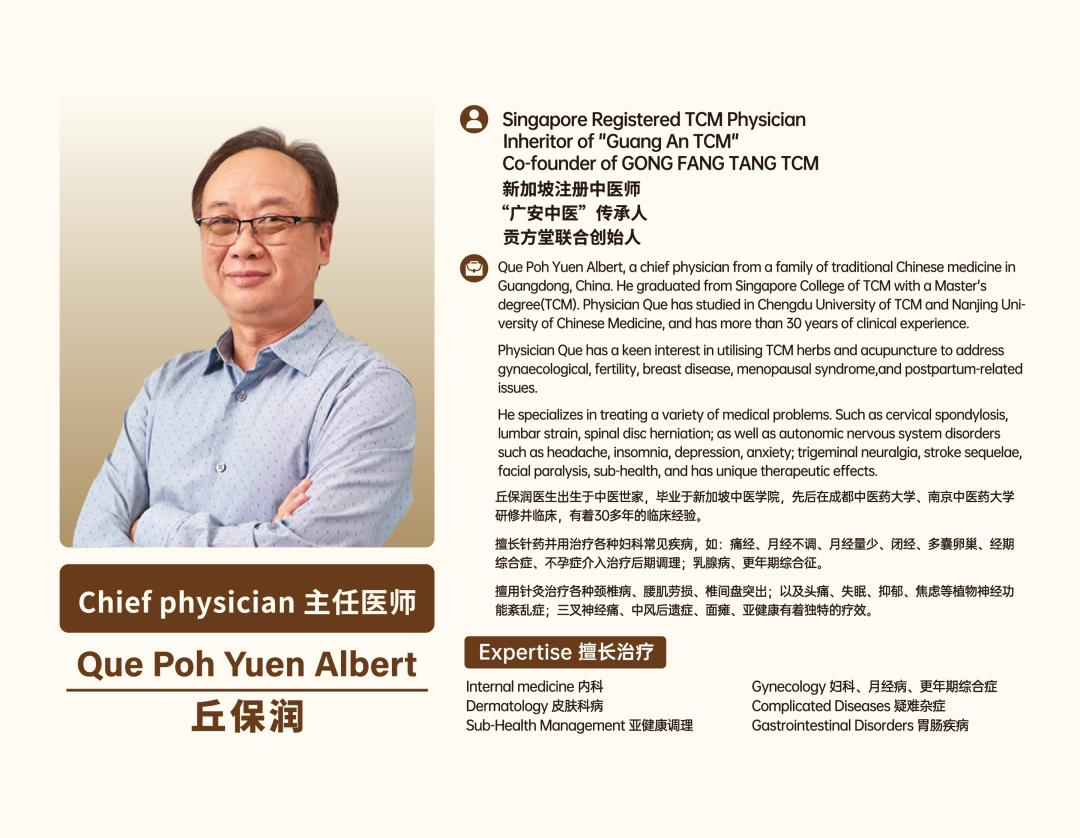

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润表示,糖尿病在中医里属于“消渴”范畴。中医认为其发生与肺、胃(脾)、肾三脏功能失调密切相关,常见阴虚燥热、气阴两虚、阴阳两虚等证型。中医治疗的优势不在于快速降糖(这是西药的强项),而在于以下几点。

辅助稳定血糖:改善胰岛素敏感性,调节代谢。

显著改善症状:如烦渴多饮、多食易饥、倦怠乏力、手足心热、多尿等。

预防和延缓并发症:如糖尿病肾病、周围神经病变、视网膜病变等。

整体调理体质:增强正气,提高生活质量。

在众多调理糖尿病(消渴)的中医方剂中,由近代中医泰斗张锡纯所创的玉液汤,因其组方精妙、效果显著而备受推崇。丘保润医师在临床实践中,常以此方为基础进行加减,取得良好反馈。

玉液汤由生山药、生黄芪、知母、葛根、五味子、天花粉、生鸡内金7味药组成,具有益气生津,固肾止渴之效。

方中黄芪、山药大补脾肺之气,从源头固摄水谷精微,防止其下泄为尿糖;知母、天花粉、葛根甘寒生津,直折阴虚燥热之火,缓解‘三多’症状;五味子酸收,固肾关,锁住津液;鸡内金助运化,使补而不滞。诸药合用,气旺阴复,燥热得清,津液自生,消渴自缓。尤其适用于气阴两虚型或早期阴虚燥热型的糖尿病患者,症见口渴多饮、乏力倦怠、尿频量多者效果尤佳。”

加减妙用:气虚甚者,加人参以补气生津;小便频数者,加山茱萸以固肾缩尿。

医案

患者:谢女士,52岁,确诊2型糖尿病5年,长期服用二甲双胍,血糖控制尚可(空腹7-8mmol/L),但症状困扰大。

主诉:口干舌燥,饮水不解渴,每日饮水量巨大;周身乏力,精神不振,稍动则汗出;夜尿频多(3-4次);食欲尚可,但时有腹胀。

初诊:舌质淡红,苔薄少津,边有齿痕,脉细弱。

诊断:消渴病。

症属:气阴两虚证,以气虚为主,兼有阴虚燥热。

开方:玉液汤加减。原方+山茱萸+陈皮+麦冬+太子参.

结果:患者服药一周后复诊,自述口干明显减轻,饮水量减少约1/3,乏力感有所改善。继续守方调理一个月后,烦渴多饮基本消失,精神体力好转,夜尿减至1-2次,腹胀减轻。复查血糖波动减小(空腹6.5-7.5mmol/L)。