- Physicians

- Clinics

- TCM

- Western GP

-

Fees

-

Deals & Privileges

- About & Resources

- Contact Us

足跟痛,也就是我们俗称的脚后跟疼,也叫跟痛症,在老年人群里很常见。

足跟痛在中老年人中发生率很高,仅次于腰腿痛,据医学统计,50岁以上中老年人患足跟痛疾病占25%,特别是形盛体衰者更易发生本病。

中医学认为,足跟痛属骨痹的一种,多属肝肾阴虚、痰湿、血瘀、风寒湿等因所致。

肝主筋、肾主骨,足跟部为肝肾经脉结聚之处,肝肾亏虚,筋骨失养,复感风寒湿邪或慢性劳损,导致经络瘀滞、气血运行受阻,使筋骨肌肉失养而发病。

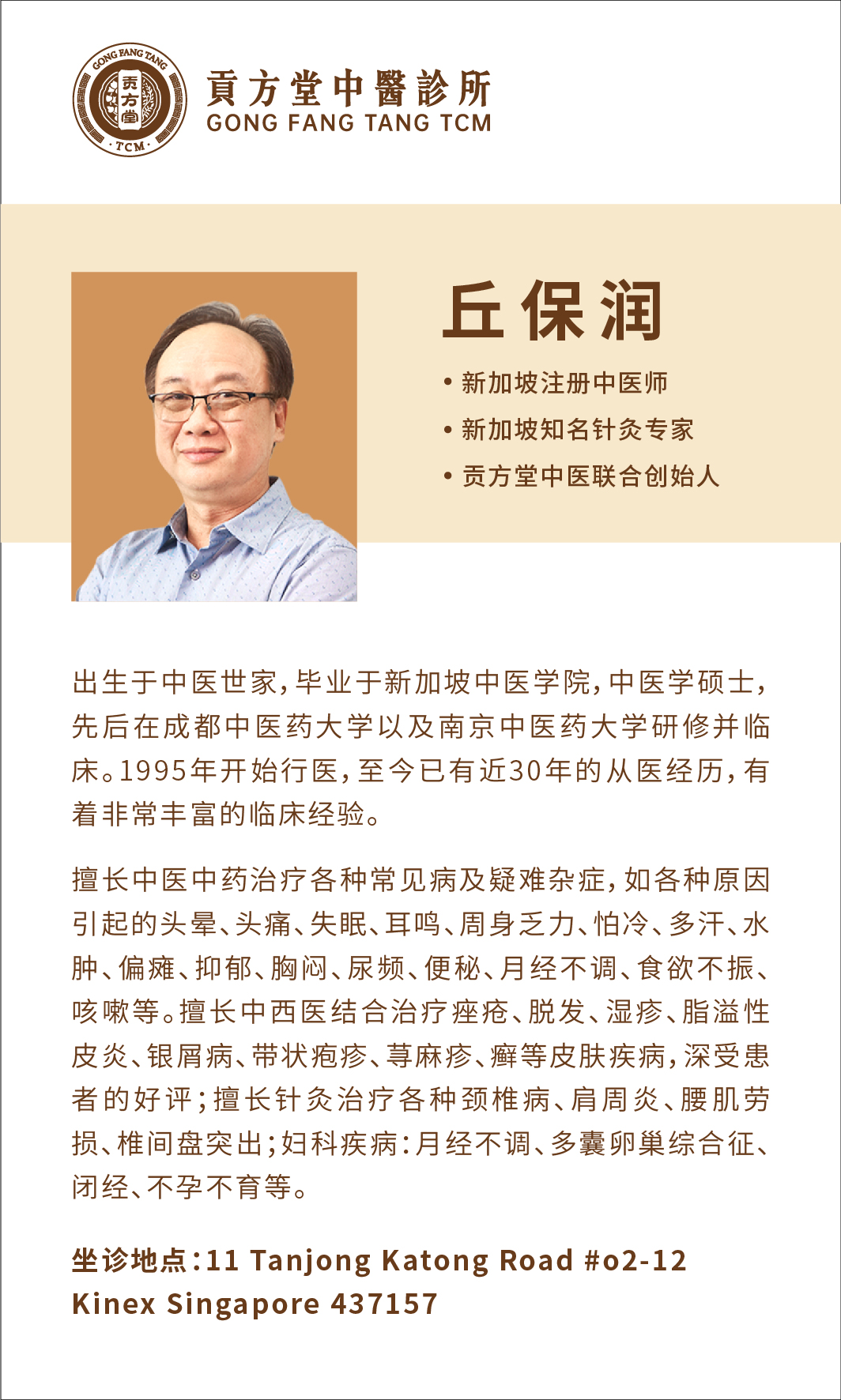

新加坡贡方堂TCM中医科专家丘保润指出,足跟痛,多因肝肾不足、气血瘀滞或寒湿侵袭所致。

治疗以补益肝肾、活血通络、祛湿散寒为主,结合外治法(针灸刺血按摩外洗足浴等)先解决好导致足跟痛的慢性病,彻底解决足跟痛问题。

1.气血亏虚

由久病或大病之后,或失血之后,气血亏虚,血虚不荣所致,见足跟疼痛,历时久渐,皮不红肿,日间活动痛缓,入夜疼痛加重,神疲肢倦,面色苍白,畏风自汗,舌质淡,脉细弱。

2.肝肾亏虚

由强力劳损筋骨或纵欲无度,肝肾不足,骨髓失养所致。见足跟疼痛,不耐久立,腰膝酸软,头晕耳鸣,两眼昏花,舌质淡,脉沉细无力。或舌质红,脉细数。

3.风寒湿阻

常由风寒与湿合而致病,见足跟疼痛,同时伴足部或其他关节疼痛,局部肿胀,下肢困重,遇阴雨寒冷天加重,舌苔薄白,脉濡缓。

4.外伤所致

有外伤史,局部时有红肿,以刺痛为主,拒按,行走时加重。

中药熏洗方:取五加皮、公丁香、炒小茴、川花椒、香白芷、本红花、石菖蒲、川桂枝各10g,上方加水1500mL煎煮,以煎开为度。将药渣与药汁一起倒入木桶中,足置于桶中,上覆盖毛巾以熏洗患足,待水温后,将足跟置于药汁中浸泡。此方具有行气活血、化瘀止痛的功效。

中药外敷:花椒、荜茇、五加皮、白芷、南星、肉桂、丁香、乳香、没药、血竭、姜黄、冰片等。共研细末,饴糖或蜂蜜调膏,外敷局部。此方具有消瘀退肿、止痛接骨的功效。

中医外治:在足跟熏洗10~20分钟后,用木棒或木锤轻轻击打足跟跖面痛点处,以感觉疼痛但能忍受为度,每次击打约10分钟。击打后再用熏洗药汁浸泡患足。作用明显。

中药膏外涂:疼痛发作时,可取贡方堂御痛膏适量涂抹于痛处,其蕴含的川芎、红花等草本成分能快速渗透,活血通络,有效缓解脚跟疼痛,让你重新步履轻盈。

艾灸或针灸“阿是穴”+“太溪”+“水泉”:

应对痛症,针灸是见效最快的方式。如果不会针刺,也可以选择艾灸,无需复杂技巧,只需对准阿是穴+太溪穴+水泉穴施灸,一样有用。

患者,男,45岁。因“左足跟疼痛二月余”来诊。

主诉:左足跟疼痛二月余。

现病史:患者2月前无明显诱因出现左足跟疼痛,走路时疼痛加重,不敢用力,休息时疼痛减轻。在西医院诊断为“左足跟痛”,采用多项对症治疗(理疗、封闭等等)无明显效果。现患者走路跛行,左脚跟疼痛难忍,不能触地。睡眠差,饮食正常。

查体:足跟部未见异常,局部无压痛,皮肤色泽无异常。舌质红,有瘀点,苔薄白,脉沉涩。

中医诊断:足少阴肾经络脉病候

针灸:右侧四神聪穴(相当于足运感觉区)、左侧攒竹穴。

针刺行针后嘱其病人走路,病人呼之“不痛了!”在室内可以正常走路,行如常人。